What Do You Think?

食で育む笑顔と健康~農園から広がる「食育」の輪~

2025.07.04

東京学芸大学公式ウェブマガジン

東京学芸大学公式ウェブマガジンWhat Do You Think?

2025.09.16

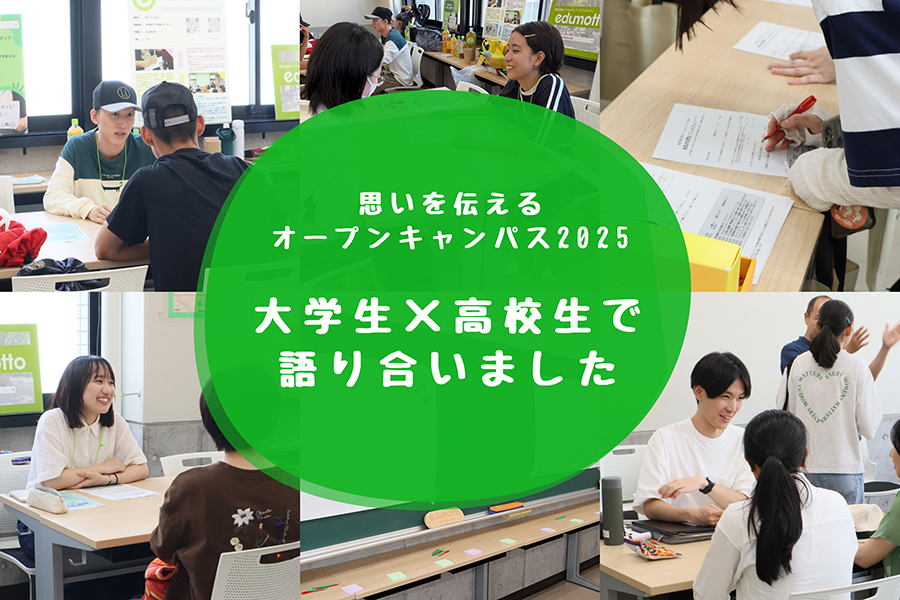

7月26日(土)に東京学芸大学で開催されたオープンキャンパスにて、ワークショップ「ちょっと話してみませんか?edumotto相談会!」を実施した。この記事では会場の様子を伝えるとともに、筆者が実際に高校生と話す中で見えてきた「高校生が持っている教育への思い」について書き記したい。

「東京学芸大学 OPEN CAMPUS 2025」には約8500人にのぼる高校生や保護者が来場し、全体セッションや各コースの概要説明、個別相談、入試に関する相談会、模擬授業などが実施された。edumottoでは、予約不要、出入り自由、時間制限なしで、来場者とedumottoメンバーが1 on 1で対話するという企画を実施した。「受験勉強」や「大学生活」に加え「教育」について、学芸大生と話してみたい高校生が次々に集まり、教室はすぐに満席状態となった。普段はあまり会うことのない大学生と向かい合って語り合う高校生のまなざしは、真剣そのものだ。

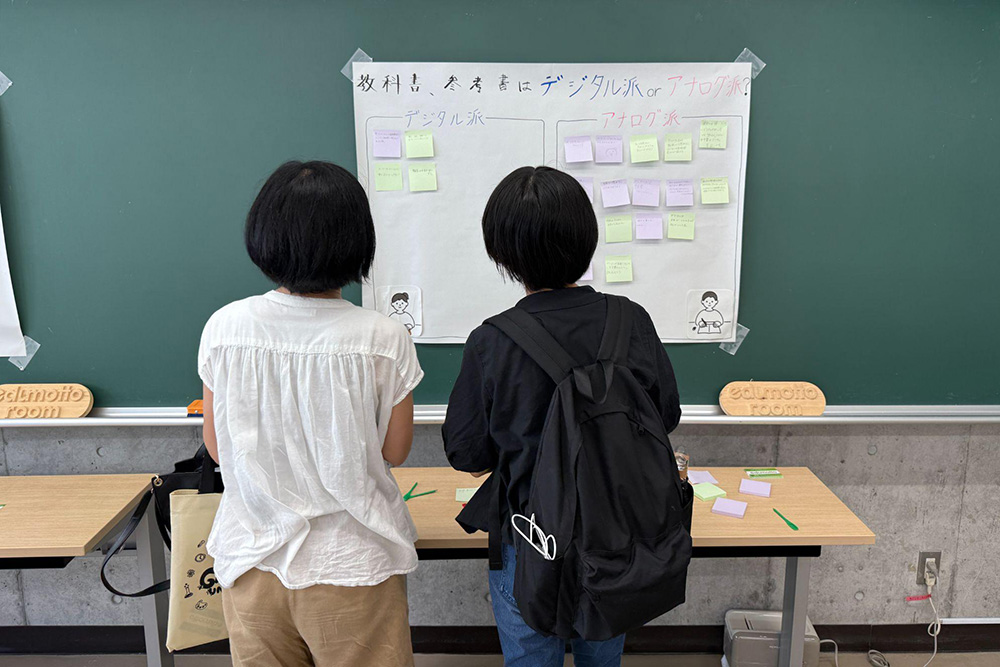

会場内ではedumottoの記事の展示やアンケートも実施した。紙の記事を手に取ってじっくりと読んだり、一緒に来場した保護者と「教科書はアナログ派かデジタル派か」について思考を巡らしたり、そこで見られる高校生の姿はさまざまだった。

edumottoメンバーは聞きたいことを事前に記入してもらったシートを見ながら、高校生との対話を進めていく。筆者は同じ高校に通う2人組とお話をした。

話題は、2人の通う学校について。自由な校風のもとで探究学習に力を入れている今の学習スタイルと、大学進学を見据えた「入試対策の勉強」に、彼らはギャップを感じていた。「自分のしたい勉強と、受験勉強をどうやってつなげていけばいいのでしょうか」と彼らの1人は話す。

確かに、受験勉強の中で必ずしも自分の興味があることを学べるとは限らない。彼らの周りには、「やらされていて、つまらない」と嘆くクラスメイトも多くいるようだ。しかし彼は、対話を深める中で「やらされている、やらなきゃいけないことにどう意味を見出すのかが大切。大学受験をするという自分の決めたことには責任を持ちたい」と話した。自由な校風でも、それは「責任を伴う自由」。だから自らの探究活動を生かして受験勉強に向き合っていきたいのだと彼は語ってくれた。

彼らとの対話からは、2人の持つ教育への思いの強さを感じた。数年前高校生だった筆者も、自分の受けている教育や自らの進路について「このままでいいのか」という疑問を抱いていた。そして今、高校生活を送る彼らも同じように悩み、教育に思いをはせていた。その思いを心にしまっておくのではなく、「誰かと話したい」「誰かと考えたい」という気持ちがどこかにあるということが、2人の強いまなざしと柔らかい笑顔から伝わってきた。

高校生にとって、希望する進路を実現するために大学へ足を運び情報収集することは大切なことだ。オープンキャンパスにはそのような「情報提供」としての役割がある一方で、高校生のもつ悩みや思いを受け止めるという役割もあるのだと感じる。

大学生と高校生という年齢も環境も異なる学生同士が対話することには、たくさんの発見や驚き、そして楽しさが詰まっている。このような場をこれからのオープンキャンパスでも提供していくことは、僕たち大学生の役目であるだろう。

当日、10時30分からたくさんの来場者とお話をしていたのだが、気が付けば午後2時をまわっていた。自分自身、それだけ会話に夢中になっていたのだろう。想像以上に高校生が「教育について話したい」と思っていることを肌身で感じ、驚きと嬉しさと、そして「自分も頑張らなくちゃ」という気持ちでいっぱいになった。オープンキャンパスで「エネルギー」をもらっているのは、高校生よりも僕たち大学生なのかもしれない。

取材・編集/平川璃空

What Do You Think?

食で育む笑顔と健康~農園から広がる「食育」の輪~

2025.07.04

What Do You Think?

新たな自分との出会いを~オープンキャンパスで考える「私たち」の進路~

2024.08.20

What Do You Think?

2024年度は7/27開催 オープンキャンパスにおけるedumottoの活動を紹介!

2024.07.16

What Do You Think?

災害廃棄物の問題を考える〜能登半島 被災地支援活動に参加して〜

2024.04.26

What Do You Think?

edumotto学生メンバーがワークショップを企画しました!【東京学芸大学オープンキャンパス2023】

2023.10.23

What Do You Think?

第3回 「校則」校則ってなんだろう?校則との向き合い方〜伊藤秀樹先生にインタビュー〜 後編

2022.05.31