What Do You Think?

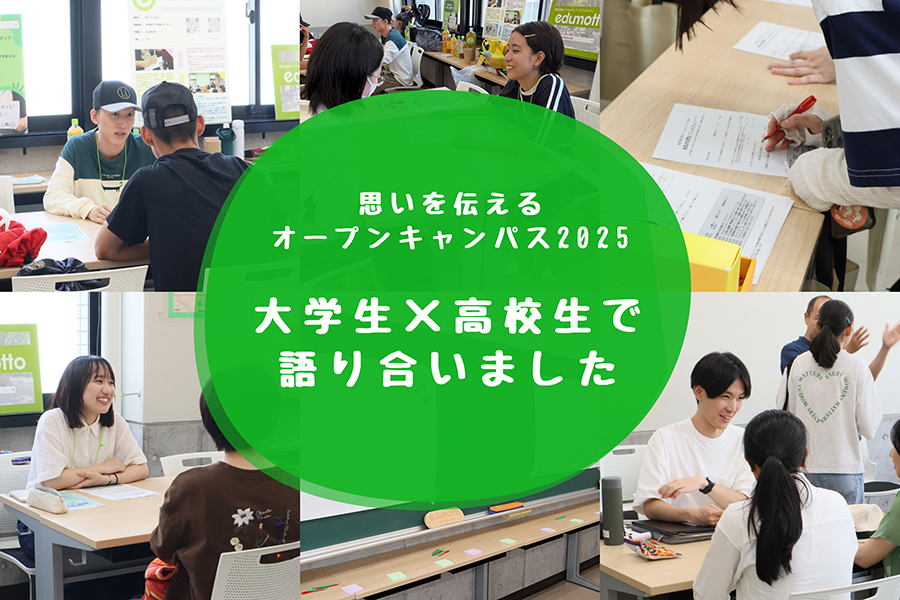

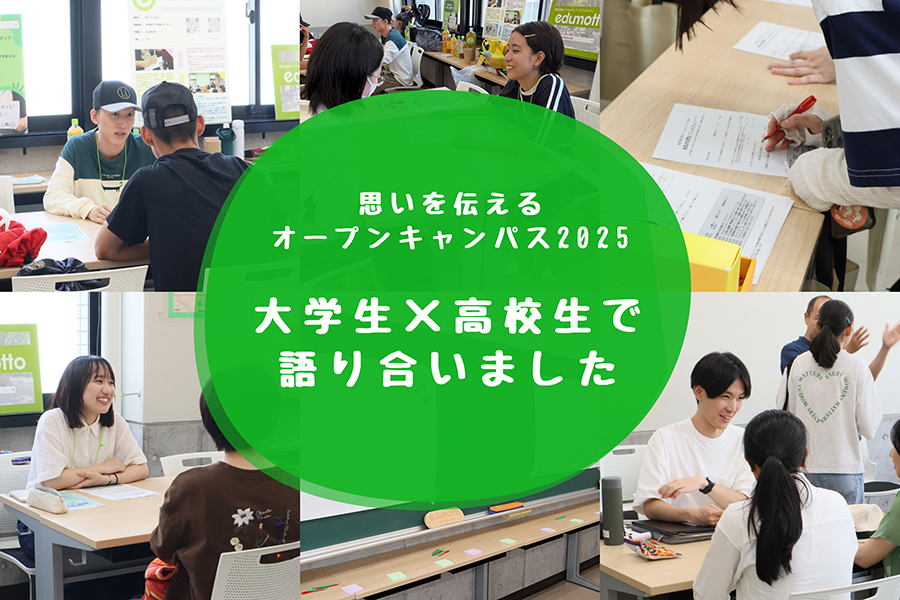

思いを伝えるオープンキャンパス2025 ~大学生×高校生で語り合いました~

2025.09.16

東京学芸大学公式ウェブマガジン

東京学芸大学公式ウェブマガジンWhat Do You Think?

2022.05.31

What Do You Think?では、教育に関するニュースやトピックを取り上げ、学芸大⽣を中⼼に、さまざまな⽴場の⽅の意⾒や考えについて紹介しています。

前編では、校則そのもののあり方や身だしなみの校則があるワケ、そして変えていく必要のある校則とは何かについて取り上げました。

後編では、実際に校則を変えていくにはどうしたらよいのか、学校の先生として、これから校則とどのように向き合っていくべきかについて、私たちと一緒に考えていきましょう。

編集チーム:校則をなくすことは難しいように感じるのですが、なくすことの他にどのように変えていくことができるのでしょうか。

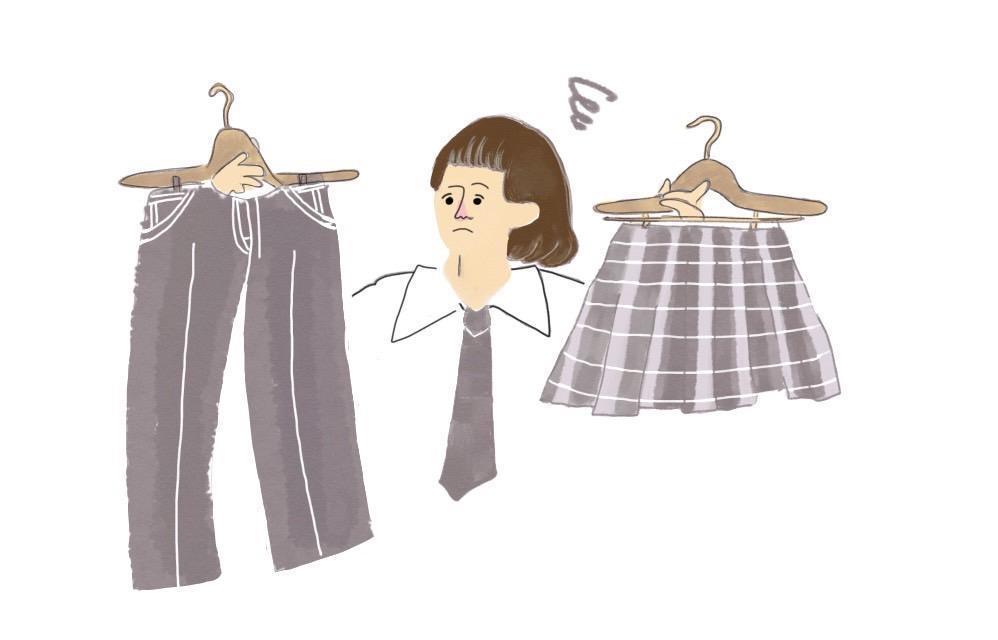

伊藤先生(以下敬称略):たとえば、制服の着用に関して、「選択制」にすることが考えられます。学校のなかで制服を着たい人は着て、そうではない人は私服でもよいという方が、制服の着用を苦痛に感じる人や、金銭的に制服の購入が困難な人が少なくなるのではないかと思います。制服を着たい人とそうではない人のどちらにとってもメリットがある「選択制」という校則のあり方も考えられるのではないでしょうか。

編集チーム:ひとつに統一するよりも、さまざまな選択肢を設けることの方が、校則に縛られているという印象も少なくなるような気がします。

伊藤:学校という場だからこそ、選択することの練習ができると思います。選択して失敗したことがあっても、まだ取り返しのつく時期だと思うので、校則で選択肢をひとつに絞る必要はないのかなと感じます。

また、問題の発生を未然に防ぐために、校則によって禁止したり制限したりすることがあります。たとえば、制服の着用に関しても、私服によって家庭の暮らし向きが見えてしまい、それがいじめや差別などの問題につながる可能性があります。このような問題を避けるためには、適しているといえるかもしれません。しかし、制服の着用が統一されていた場合であっても、制服が破けていたり汚れていたりしても、家庭の経済的な理由で買い換えてもらえない、ということが起きると、反対に目立ってしまい、トラブルにつながるかもしれません。

こういった問題は学校では避けられないことであって、避けすぎなくてもいいと思います。大切なのは、その違いを馬鹿にしたり見下したりすることのないようなクラスや学校づくりをしていくことだと思います。そして、問題が起きたとしても、それをどうやって良い方向に解決していくかを考えることが生徒にとっても先生にとっても必要です。

編集チーム:「こういう理由でこの校則はある」というように、生徒にも説明できるような校則に対する考えを自分なりにもつことが大切ですね。では、不条理な校則があった場合、先生としてどう行動することができるのでしょうか。

伊藤:まずは、生徒に対して校則を見直したり変えていくことは可能だということを伝えることが大切ですね。そして、生徒の行動を支えてあげることです。校則を変えるにあたって、さまざまな手続きを行ったり、その校則を変えることに対してみんなが納得できる理由を立てたりする必要があります。そういったなかで、アドバイスをしたり、議論をファシリテートしたりするなど、生徒主体として校則を変える可能性が高まるような方向に持っていく働きかけが、先生の役割だと思います。厳しい校則を定めて生徒の行動を制限することだけでなく、先生も生徒と一緒に校則に向き合い、考え直していくことが必要です。こういったプロセスは、生徒にとっても貴重な学びの機会にもなるので、時間をかけて議論しても良い場合は、生徒たちが自ら校則を変えることに携わる活動はよいと思います。

編集チーム:先生としてそういった働きかけもできるのですね。

伊藤:誰かにとって不都合が生じているなどの場合には、早急に校則を変えていかなくてはなりません。たとえば、セクシャルマイノリティの生徒がいて、自分の身体的な性に合わせた制服を着なくてはいけない校則によって学校に行きづらい場合は、生徒間での手続きや話し合いの時間を設ける余裕はないので、先生たちの職員会議で「じゃあスラックスを導入しましょう」のように一気に先生たちの間で進めて変えていく必要があります。また、先生も一人で校則を変える取り組みをしようとすると、合意が得られない可能性があるので、同じような考えをもっている先生たちと協力することも大切だなと感じます。

編集チーム:校則について考える上で、何かおすすめの書籍はありますか?

伊藤:『ブラック校則』(荻上チキ・内田良編著 東洋館出版社)は、これまであまり注目されていなかった校則が久しぶりに議論されるきっかけとなった本です。また、先ほど紹介した『生徒指導提要』も生徒指導の基本書として、ぜひ皆さんに読んでいただきたいですね。

編集チーム:これからの校則はどうあるべきだと思いますか。

伊藤:私は、校則は変わってよいものであって、それはもっと自由であってよいのかなと思います。大切なのは、服装や髪型など身だしなみについては、誰もが自由にする権利をもっているけれど、周りに迷惑をかけるような自由はあってはならないといった線引きを生徒が理解できるように、校則があることだと思います。また、校則によって、生徒の行動を制限し、生徒にトラブルを通して学ぶ機会や選択する機会を失わせるのではなく、一時的に制限していても、いずれは解除していくことで、生徒が自ら、決まりがあることの大切さや意義を考えることが必要だと感じます。生徒たちに「何をさせない」のではなく、「何ができるようになる」という観点から、校則をどのようにしていくかを考えてほしいです。

編集チーム:最後に、先生を目指している学生にメッセージをお願いします。

伊藤:先生になる学生には、これまでの学生時代に経験したことや感じたことを忘れないでいてほしいと思います。「この校則おかしいな」といった違和感や「本当にこの校則は必要なのか」と疑う視点を持ち続け、自分が生徒の目線に立って考えることが大切です。

〈まとめ〉

今回のインタビューを通して、校則のある意味を考えること、そして、その校則があることは適切であるかどうかを考え、必要に応じて変えていくことの大切さを知りました。何かを変えることは簡単なことではありませんが、さまざまな方向からアプローチしていく方法はあります。その勇気ある一歩を踏み出すことが今、必要なのではないでしょうか。

そして、私たちは、自分がこれまで置かれてきた状況を当たり前のものだと思い、それを他人にとっても当たり前のものだと思い込んでしまうことがあります。しかし、その思い込みによって辛い思いをしている人や、辛い思いをすることになってしまう人もいます。校則に限らず、当たり前だと思っていることを疑い、いろんな視点から考え直してみることが大切だと私たちも感じさせられました。

みなさんは校則についてどのように考えましたか?

次回も校則についてさらに深掘りしていきます!お楽しみに!

伊藤秀樹

教育学講座 学校教育学分野 准教授

東京都小平市出身。専門は教育社会学で、不登校・非行・子どもの貧困をはじめとした教育問題・社会問題に関する研究や、子どもの「よいところ」に着目した生徒指導についての研究を行ってきた。著書に『高等専修学校における適応と進路』(東信堂)など。博士(教育学)。

2015年に東京学芸大学に着任。学部はA類学校教育、教職大学院は学校教育課題サブプログラムを担当。教職課程の「生徒指導・進路指導の理論と方法」の授業も担当しており、校則について解説している。自分自身は校則も制服もない高校に通っていたため、スーツやネクタイがいまだに苦手。

取材・編集/中込陽菜・K.I

イラスト/津波古薫

What Do You Think?

思いを伝えるオープンキャンパス2025 ~大学生×高校生で語り合いました~

2025.09.16

What Do You Think?

食で育む笑顔と健康~農園から広がる「食育」の輪~

2025.07.04

What Do You Think?

新たな自分との出会いを~オープンキャンパスで考える「私たち」の進路~

2024.08.20

What Do You Think?

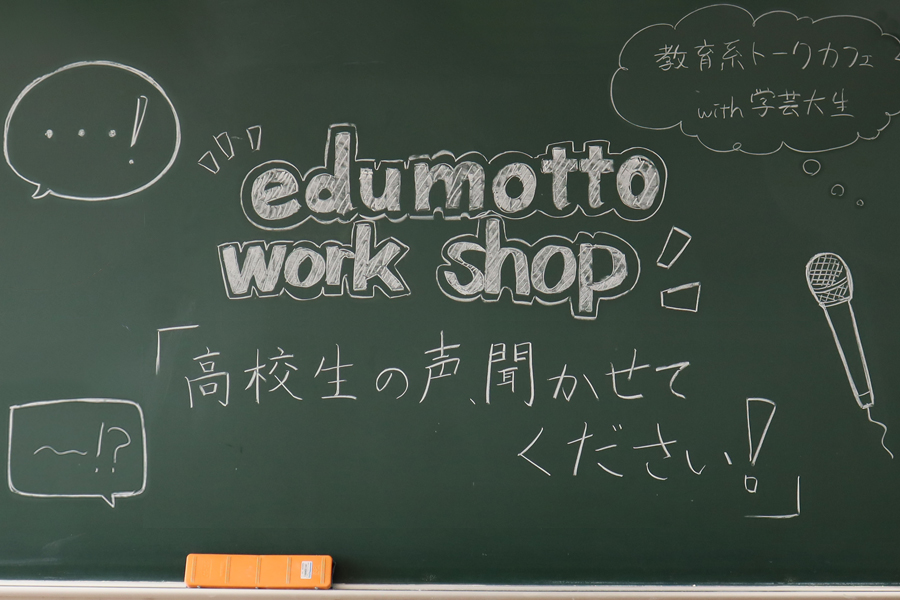

2024年度は7/27開催 オープンキャンパスにおけるedumottoの活動を紹介!

2024.07.16

What Do You Think?

災害廃棄物の問題を考える〜能登半島 被災地支援活動に参加して〜

2024.04.26

What Do You Think?

edumotto学生メンバーがワークショップを企画しました!【東京学芸大学オープンキャンパス2023】

2023.10.23