What Do You Think?

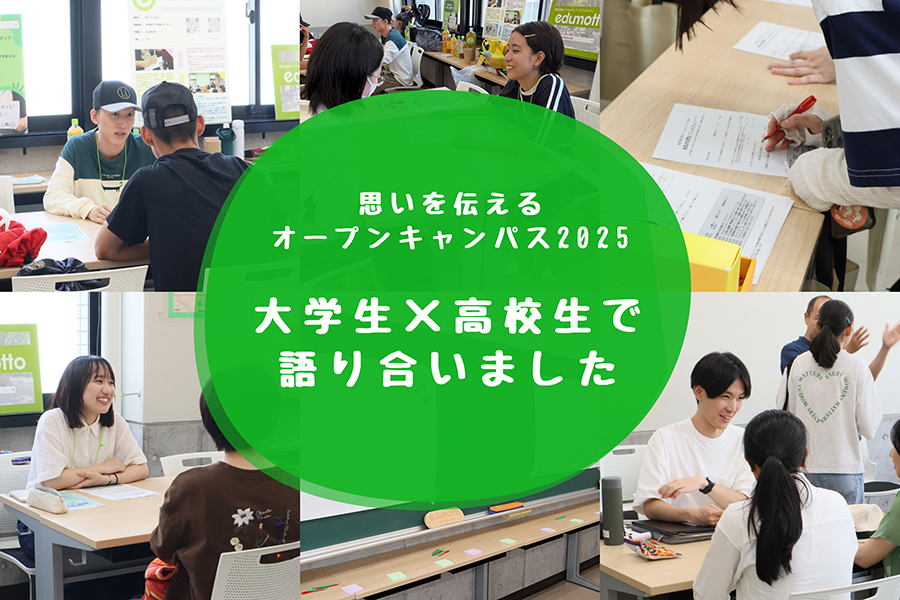

思いを伝えるオープンキャンパス2025 ~大学生×高校生で語り合いました~

2025.09.16

東京学芸大学公式ウェブマガジン

東京学芸大学公式ウェブマガジンWhat Do You Think?

2025.07.04

スマートフォンやタブレットのある毎日が当たり前の現代。画面を介した体験が増えていく一方で、食べ物が自分の口に入るまでの過程を、子どもたちが実際に見たり体験したりする機会はますます少なくなってきているように思います。田植えや野菜作りの経験はもちろん、家族とスーパーマーケットに買い物に行ったり、家で工夫をこらして料理をしたり……。そこには、日常を鮮やかに彩ってくれる“わくわく”がたくさん詰まっています。

生きるための基本となる、「食」の知識と選択の経験。私たちは、どのようにして子どもたちと一緒に「育」んでいけばいいのでしょうか。この記事を通して一緒に考えてみましょう!

【7月農学校 野菜の収穫】5月から手塩にかけて育ててきた、トマトやなす、ピーマンといった夏野菜を収穫。頑張った日々がこうして立派な実として形になり、農園は達成感に包まれました。

【7月農学校 野菜の収穫】5月から手塩にかけて育ててきた、トマトやなす、ピーマンといった夏野菜を収穫。頑張った日々がこうして立派な実として形になり、農園は達成感に包まれました。

ちえのわは東京学芸大学のサークルのひとつで、小学生を招いて月に一度農学校を開催する活動をしています。学生が1から企画・運営をしており、子どもたちが楽しんでくれそうなことと大学生がやってみたいことを軸に幅広く活動を展開させています。

2025年度に第21期ちえのわの代表となった、住友香葉さん(A類現代教育実践コース環境教育プログラム3年)にインタビューをしました。

【12月農学校 藁工作】ちえっこ(ちえのわ農学校に参加してくれている子どもたち)に藁人形の作り方を説明する住友さん。みんな真剣に耳を傾けます。

【12月農学校 藁工作】ちえっこ(ちえのわ農学校に参加してくれている子どもたち)に藁人形の作り方を説明する住友さん。みんな真剣に耳を傾けます。

ちえのわの理念はどのようなものですか?

住友さん:ちえのわの理念は、大きく2つあります。最も大切な理念が「農に触れる」です。年間を通してさまざまな体験活動を行い、畑、田んぼ、農耕文化を知ります。種から育て、手入れをし、収穫した作物を自ら調理して味わうことで、「種から胃袋まで」の流れを学び、自分の周りにあるいのちを感じます。

次に「文化に触れる」です。昨今、行事食や保存食を家で調理することが減ってきています。またコロナ禍を経て、地域のお祭りなど、伝統文化を経験する機会も減少しています。私たちは今まで受け継がれてきた伝統的な文化を体験することで、今の自分の生活を見つめ直し豊かな日々を送ってほしいという思いを胸に活動しています。

【7月農学校 夏野菜ピザ作り】畑で収穫した野菜を使ったオリジナルのピザづくりを行いました。自分の手で収穫した野菜をできるだけ多く載せようと奮闘しているちえっこ(ちえのわ農学校に参加してくれている子どもたち)の姿が印象的。ほんのりついた焦げ目と夏らしい彩りが食欲をそそります。

【7月農学校 夏野菜ピザ作り】畑で収穫した野菜を使ったオリジナルのピザづくりを行いました。自分の手で収穫した野菜をできるだけ多く載せようと奮闘しているちえっこ(ちえのわ農学校に参加してくれている子どもたち)の姿が印象的。ほんのりついた焦げ目と夏らしい彩りが食欲をそそります。

住友さんの食育への意識を教えてください。

住友さん:身のまわりの畑や田んぼがますます少なくなり、子どもたちが普段食べている食事がどのように作られているか実感を持つことが難しくなっています。ちえのわの理念の中に「種から胃袋まで」という言葉があります。野菜やお米をただ育てるだけではなく、それを調理して食べるという活動を通して、食べ物が作られるまでの道のりと、食べるという行為を結びつけるようにしています。また、流しそうめんやお餅つきなどの日本の伝統的な食文化も体験することで、食べる楽しさや、食によって生まれる人とのつながりを実感することを大切にしています。

読者へのメッセージをお願いします!

住友さん:農園は、誰でもいつでもふらっとよって一息できる、そんな場所です。季節による変化を楽しむのもよし!ただのんびり空を見て、ねっころがってくつろぐのもよし!ぜひ気軽に農園に立ち寄ってみてください!

※農園とは、環境教育研究センターにある、教材植物園(愛称:彩色園)のことです。環境教育の研究を目的として整備された場所で、東京学芸大学の北西エリアに位置します。

(参考/農園 東京学芸大学 環境教育研究センター)

文部科学省は食育で身に付けるべきこととして6つの項目を提示しています。今回はそれらの項目から「食べ物を大事にする感謝の心」と「地域の産物や歴史など食文化の理解」について、ちえのわの活動と結びつけて考えてみました。

(参考/食育って何?:文部科学省)

ちえのわでは、食材や生産者への感謝の心を育むことを大切にしています。生産過程の中の苦労を知ることで、食材のロスを出さない意識を持つことが目標です。

たとえば、11月に実施された農学校では、調理しきれなかった大根の葉を活用し、足湯をしました。大根の葉には塩化物や硫化イオンなどが含まれ、全身の血行促進や冷え性改善に効果があるとされています。住友さんは「食材の隅々まで余すことなく使うことで、豊かな生活を育むことを子どもたちと一緒に学ぶことができました。」と振り返ります。

【11月農学校 大根の葉っぱを使った足湯】畑で育てていた大根の葉を、何かに生かせないか考えた結果生み出された企画です。冬の寒空の下、身を寄せ合って足湯を楽しむ子どもたち。大根の持つ“新たな可能性”を感じることができました。

【11月農学校 大根の葉っぱを使った足湯】畑で育てていた大根の葉を、何かに生かせないか考えた結果生み出された企画です。冬の寒空の下、身を寄せ合って足湯を楽しむ子どもたち。大根の持つ“新たな可能性”を感じることができました。

ちえのわでは、毎月季節に合わせた食の活動を行っています。2024年度6月の農学校では、実際に竹を二つに割り足場を組み立て、みんなで流しそうめんスライダーを作成しました。また、9月には月見団子を自分たちでこね、オリジナルの味付けを考えて楽しむという活動が実施されました。

こうした活動のねらいは日本の食文化を自分で体験し、楽しんでもらうことです。それぞれの企画の前には活動の背景について説明をしたりクイズ出題したりするなどし、子どもたちが進んで取り組むことができるように工夫を施しています。

【6月農学校 流しそうめん】竹を半分に切り、節をとってやすりをかけて…。子どもも大人もみんなで協力してそうめんスライダーを作りました。毎年盛り上がりを見せる、ちえのわ恒例の夏の風物詩です。

【6月農学校 流しそうめん】竹を半分に切り、節をとってやすりをかけて…。子どもも大人もみんなで協力してそうめんスライダーを作りました。毎年盛り上がりを見せる、ちえのわ恒例の夏の風物詩です。

農園をリアカーに乗って駆け回る子どもたち。回数を重ねる度に、大学生と子どもたち、そして子どもたち同士の心の距離はどんどん近づいていきます。

農園をリアカーに乗って駆け回る子どもたち。回数を重ねる度に、大学生と子どもたち、そして子どもたち同士の心の距離はどんどん近づいていきます。

食育は単に食べ物の知識を習得することだけではありません。食材の扱いや調理技術を学びながら、食べ物に込められた文化や歴史を理解する機会を提供することでもあります。

どうしたら楽しんでもらえるだろう。自分なりの学びを感じてもらえるだろう。大学生の目線でアイデアを持ち寄って農学校を作っているちえのわ。ちえっこは、創造力や自立心など、成長するためのさまざまな力を育んでいます。普段とは違う緑に囲まれた穏やかな空間に身を置き、五感を研ぎ澄ませる。そこで浮かんだ気付きを、同年代の仲間と、そして大学生と共有しあいながら創り上げられていくもの、まさにそれがサークルちえのわであり、学芸大学の農園で育まれている「食育の意識」なのかもしれません。

では、学校現場ではどういった食育が行われているのでしょうか。次回も日々教育について学ぶ私たちedumottoメンバーの目線で、食育の在り方を探っていきます。

学生たちが1から企画している「ちえのわの農学校」は、サークルメンバーそれぞれの想いや、子どもたちに伝えたいメッセージが形となり、温かい空間をつくり出しています。「ちえのわ」は、子どもたちが楽しみながら食について学べる、いわば“食育の原点”とも言える場所ではないでしょうか。

この記事を通じて「ちえのわ」に関心を持った方は、ぜひ一度農園を訪れてみてはいかがでしょう。実際に足を運び、子どもたちの生き生きとした表情や、季節ごとに変わる田畑の様子に触れることで、食育の重要性やその楽しさをより深く理解できると思います。今後もこうした取り組みが広がり、多くの子どもたちの豊かな成長につながることを期待しています。

取材・編集/赤尾美優、内山詩園

What Do You Think?

思いを伝えるオープンキャンパス2025 ~大学生×高校生で語り合いました~

2025.09.16

What Do You Think?

新たな自分との出会いを~オープンキャンパスで考える「私たち」の進路~

2024.08.20

What Do You Think?

2024年度は7/27開催 オープンキャンパスにおけるedumottoの活動を紹介!

2024.07.16

What Do You Think?

災害廃棄物の問題を考える〜能登半島 被災地支援活動に参加して〜

2024.04.26

What Do You Think?

edumotto学生メンバーがワークショップを企画しました!【東京学芸大学オープンキャンパス2023】

2023.10.23

What Do You Think?

第3回 「校則」校則ってなんだろう?校則との向き合い方〜伊藤秀樹先生にインタビュー〜 後編

2022.05.31