せんせいのーと

演劇・演劇教育の研究を通して花家先生が見つけたもの~自分自身と向き合い続けて

2025.11.17

東京学芸大学公式ウェブマガジン

東京学芸大学公式ウェブマガジンせんせいのーと

2025.10.17

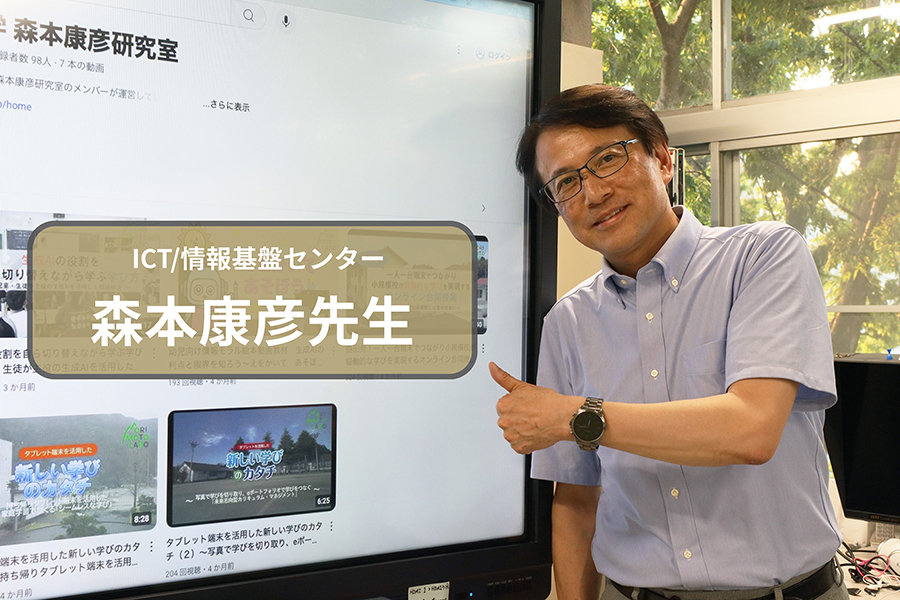

せんせいのーとvol.31は情報教育がご専門の森本康彦先生です。企業に就職した後、中学校の数学教員になり、現在はICT教育の研究者として活躍している森本先生。教育への熱意と、先生自身の学びの旅について語っていただきました。

森本 康彦

大学教育研究基盤センター機構 ICT/情報基盤センター 教授

博士(工学)。三菱電機株式会社情報技術総合研究所勤務の後、広島市立牛田中学校教諭(数学)、千葉学芸高等学校教諭(情報)、富士常葉大学准教授を経て、2009年東京学芸大学情報処理センター准教授、2017年同大学教授。2020年から現職。教育工学、特に、eポートフォリオ(学習データ)を活用した学びと評価、教育AI活用を専門とする。日本情報科教育学会・会長を務め、学校教育における情報科教育の充実及び教育工学の活性化と普及に尽力している。

先生のご専門について教えてください。

森本先生:教育工学です。研究内容はICTを活用して今求められている教育を実現することです。GIGAスクール構想を経て学校でもICT機器を1人1台所有するようになりました。その中で、生成AIやテクノロジーをどう使っていくことで、より良い学びや学習評価が実現するのか注目が集まっています。ICT を教育にいち早く適応させ、より良い学びにつなげることが私の役割だと考えています。

生成AIと教育の関わりについてどう考えていますか?

森本先生:生成AIは、質問したら一問一答のようになんでも答えてくれます。今までは、インターネットを使って自分でさまざまな情報を見比べながらどれが正しいのか思考し、判断していました。しかし、生成AIを使うとすぐに答えを出してくれるので、全てが正しい情報ではないにも関わらず、自分で情報を見比べて判断する機会がなくなり、学びが奪われてしまいます。ただ「生成AIを使用するのはやっぱりだめだ」と否定してしまったら、教育の可能性を狭めてしまいます。自分が学びの責任者だという意識で使うことができれば、生成AIは良いパートナーとして、学ぶことの面白さを探究していく助けになるはずです。生成AIは猛スピードで進化しています。何よりも早く生成AIを用いた教育を形にしなくてはならないという使命感のもと、生成AIに学びが奪われないようにするためにはどうすればいいか、どうやったら効果的に生成AIを使って学びを引き上げられるのかを考えています。

中学校の教員になったきっかけについて教えてください。

森本先生:大学を卒業して電機メーカーのエンジニアとして働きはじめたのですが、大学のときにもっと学んでおけばよかったと感じることがありました。大人になってからの学びは教科書も学校もありません。しかし、そのような状況の中でむさぼるように学びました。スキルを身に着け、できることが増えていく喜びを感じました。学んだことが生かされて、どんどん形になっていく嬉しさを感じ、学ぶことは自分の未来を作るものであり、楽しいものだと気づきました。すると、さらに興味が増えていきもっと学びたい、このままでは終わりたくないと思い、昔の夢であった教員になることを決意しました。

数学教諭になったそうですが、どんな先生でしたか?

森本先生:まだインターネットを使えない先生が多かった時代で、エンジニアの経験を生かしてIT教育を広めようと奮闘しました。生徒たちにITの楽しさを伝えたくて、教室に大きなPCを担いでいって、テレビにつないで、その場でプログラミングしたり、教材をつくったりしました。職員室からケーブルを引っ張って、窓の外を通してPCにネットワークをつないでWebページをみんなで作ったことも。今やっていることと変わらないね(笑)。当時から対話的に、みんなで議論しながら問題解決に取り組むような挑戦をしていたなと思います。

実際に教員になってどう感じましたか?

森本先生:子どもたちの成功を目の当たりにして感動して泣いたり、自分のことではないのに自分のこと以上に喜べたり、最高に楽しい仕事でした。また、良い授業というのは唯一の正解がないので、子どもたちと一緒に自分自身も学び続けることができます。それはまさに探究そのものですよね。

これは天職だと感じたのですが、もっと教育を良くしたい、もっと自分にできることがあるはずと思い込んでしまったんです(笑)。それで、現職のまま大学院に行くことにしました。しかしそこから迷いはありませんでした。好きなものを全部絶って、教育工学の研究に打ち込みました。

大学院で学ぶ中で得た知識や経験を、もっと多くの子どもたちや先生方に届けたいと感じるようになりました。また、学校現場の先生方と、企業などの外部の方々をつなぐ“架け橋”のような存在になりたいという思いも芽生えました。そうした役割を果たしていくために、これからの人生を大学の教員・研究者として歩んでいこうと決意しました。

学芸大学ではどんな取り組みをされていますか?

森本先生:研究室に所属する30人ほどの学生たちと一緒に、教育をより良くしようと日々奮闘しています。みんなに伝えているのは、失敗してもポジティブにとらえること。失敗から学ぶこと、その過程が大事なのです。

また、外部の校内研究会や研修に足を運び、研究していることを共有しています。現場の先生たちは自分たちも教わったことのない授業をつくっていかなければならないので、知見をもとにICT活用を教えています。ただ、教えるというよりも、仲間に会いにいく感覚で、先生たちと一緒に考えたり作ったり、学び合う場になっています。気持ちは中学校の先生の時のままですね。すごく楽しいです。

これから研究者として取り組みたいことは何ですか?

森本先生:時代とともに、これからますます教員の役割も変わっていくでしょう。大切なのは、失敗から学べる環境や、学び合うクラスを創ることです。子どもたちが安心して間違え、そこから「できた!」と思える経験を積むことはとても大切であり、そのための環境は教員が子どもたちと一緒に築き上げていくものです。これは生成AIにはできません。

子どもたちが笑顔で学び続けられるように、私は「学び方」をさらに探究していきたいと思います。対話的な学び、主体的な学びをより深めるために、ICTという「必殺ツール」を活用して教育をより良くしていきたい。主体的に学んだことは何一つ無駄にならず、将来やりたいことに挑戦するとき、必ず自分を助けてくれるから。

そのためにも、子どもだけでなく、先生も安心して挑戦できるように、さまざまな実践や失敗、気づきを先生同士も伝え合い、職員室全体がまるで学び合うクラスのようになっていったら、素晴らしいですよね。

森本先生の授業を初めて受けたとき、エネルギッシュで教育への熱意が溢れている方だと感じました。先生の教育への思いを知りたいと思ったことがきっかけでこの取材に至りました。取材の中で趣味はありますか、と質問したところ「教育について考えること。命がけの趣味が研究」と笑顔で語っていた先生の姿が印象に残っています。私自身も今まで以上に学ぶことの楽しさ、教育の面白さを感じられるよう、大学生活に励んでいきたいと思います。

取材・編集/伊藤雪那、寺田 桃子、小沢真奈

せんせいのーと

演劇・演劇教育の研究を通して花家先生が見つけたもの~自分自身と向き合い続けて

2025.11.17

せんせいのーと

不登校支援で「居場所があれば安心」の一歩先を見つめて〜江角先生インタビュー〜

2025.06.11

せんせいのーと

境界を往還する前原先生が語る教育学 —— 学校制度の研究、そして現場から

2025.04.17

せんせいのーと

中国哲学の専門家が挑む研究と教育の交差点

2024.10.10

せんせいのーと

「変化する日本語を辿る」宮本先生が日本語史と歩む道

2024.03.29

せんせいのーと

“教え方を教える”先生が考え続ける「できるようになる教え方」

2024.02.20