せんせいのーと

道徳教育から子どもの心を育む~浅部先生インタビュー~

2026.02.12

東京学芸大学公式ウェブマガジン

東京学芸大学公式ウェブマガジンせんせいのーと

2025.06.11

「せんせいのーと」vol.30 は教育心理学講座の江角周子先生です。不登校支援を中心に研究する江角先生が見つめるのは「新しい学びの場が大事」の先にあるもっと大切なこと。不登校の現状が世間でも取り上げられる中で、「問題を見つけたらそのままにできない」と行動を起こしてきた江角先生の問題意識に向き合います。

江角周子

総合教育科学系 教育心理学講座 臨床心理学分野 講師

島根県出雲市生まれ。筑波大学人間学群教育学類卒業、同大学院修士課程教育研究科修了、同大学院人間総合科学研究科3年制博士課程ヒューマン・ケア科学専攻修了。博士(教育学)。専門は教育相談、学校心理学、教育心理学。2023年4月に東京学芸大学に着任。2024年4月からは東京学芸大学こどもの学び困難支援センターの兼任教員も務める。学校内外に設置される教育支援センターでの不登校の子どもへの支援に関する研究のほか、不登校予防、再登校を希望する子どもへの支援など「不登校」をキーワードに研究に取り組んでいる。

どんな研究をされていますか?

江角先生:大まかに言うと不登校支援に興味があります。ただ、不登校支援と一口に言っても予防的支援や再登校のための支援などさまざまです。私も多方面に取り組んでいますが、近年は特に「新しい学びの場」での不登校支援について研究しています。

「新しい学びの場」とはなんでしょうか?

江角先生:「学校」というと、ほぼ毎日同じクラスの人が集まって授業を受ける学級や、その学級がいくつも集まった場所をイメージするのではないでしょうか。

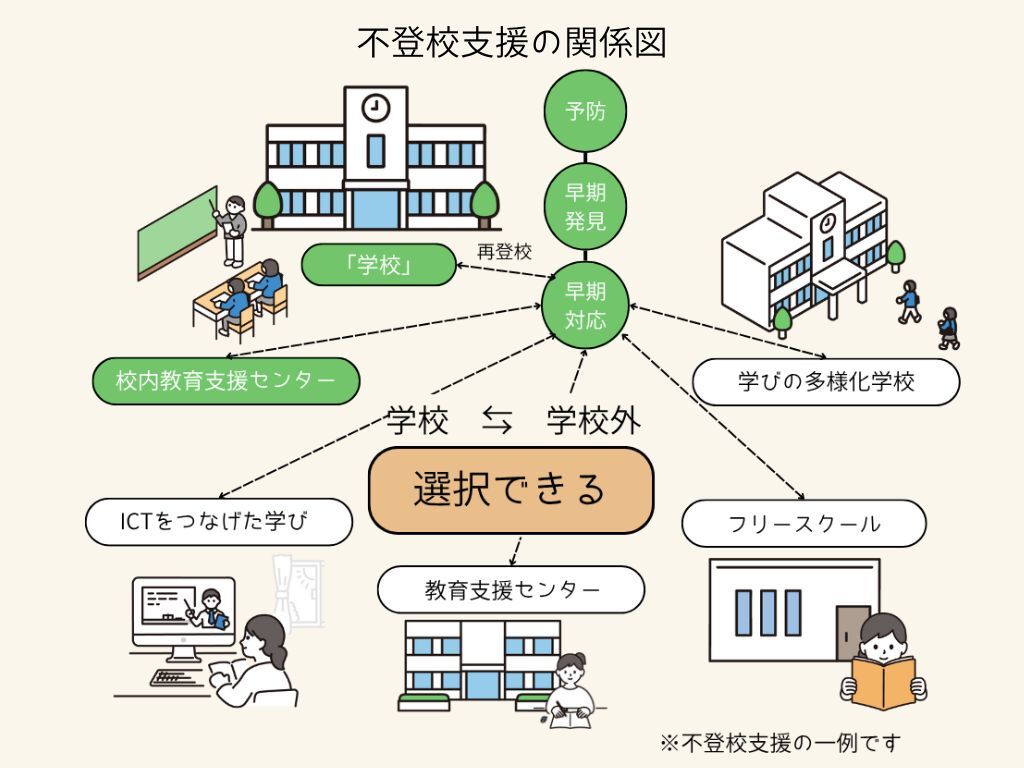

そこから一歩「学校」という枠を広げたのが、「新しい学びの場」です。学校内の取り組みで言うと、校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム)、学校外の取り組みとしては、教育支援センター(適応指導教室)、学びの多様化学校、フリースクールなどが挙げられます。

校内教育支援センターは学校の空き教室等を、教育支援センターは各自治体の教育委員会によって設置される専門施設を活用して、不登校や学校に不適応傾向のある児童生徒等を支援しています。

図:江角先生の話を元に筆者が作成

なぜ「新しい学びの場」を研究しようと思ったのですか?

江角先生:博士課程在籍中から縁があり、教育支援センターで働いていました。私が働いていたところは家庭とも学校とも円滑に連携が取れる環境が整っていたのですが、他の教育支援センターや全体を見渡した時に、うまくいかないところも多いと知りました。不登校というと子どもの内面にある「問題」が注目されがちですが、環境や仕組みに問題がある場合も少なくありません。「なぜこの子が苦しまなければならないのだろう」ともどかしさを感じた経験が、この研究につながっています。

どのように研究していますか?

江角先生:「新しい学びの場」というのは、まだ明らかになっていないことも多い分野です。そのため、さまざまな地域にある学校や教育支援センターなどの現場に足を運び、支援者や子どもを自分の目で観察する、話を聞くなどの質的調査をしています。実際に支援者や子どもと関わるなかで、どのような支援が行われているのか、円滑に進んでいることや課題は何かなどを解明しようとしています。

「新しい学びの場」の課題とはどのようなものでしょうか?

江角先生:「新しい学びの場」というと、子どもが安心できる良い場所だという認識が世間で浸透していますよね。もちろんその側面もありますが、他方で、そうしたプラスのイメージが、 問題を覆い隠す危険性があるのではないかと思います。

たとえば、住んでいるところの周りに学校しかなく、学校外の学びの場がそもそも存在していないことがあります。場所的な事情、経済的な事情によっては、学校以外の選択肢すら与えられていない子どもがいるんです。

また、 さまざまな選択肢があるなかでも「学校を選びたい」という希望を持つ子どももいます。ただ、「『新しい学びの場』があるから『学校』じゃなくていいよね」という発想のもと、「新しい学びの場」を作れば不登校支援は対応済みとされてしまい、結果として子どもの選択肢が狭められてしまう場合もあります。

「新しい学びの場」を設置すればすべて問題は解決という簡単な話ではありません。支援の場では、子どもや保護者、支援者が協力しながら、子どもの抱える困難の解決に向けて試行錯誤を繰り返しています。支援者への調査では「これでいいのだろうか」と葛藤しながらも懸命に支援しているようすがうかがえます。でも、この現状はあまり世間には知られていないですよね。

なかなか拾われないそれらの声は、不登校をめぐる状況を改善する鍵になると思っています。だからこそ、現場に足を運び、現場の人々の声を聴く調査を大事にしています。

「声を聴く」調査の中でどんなことが見えてきましたか?

江角先生:さまざまな地域で話を聴いてみると、その地域特有の課題がありながらも、支援の場同士で同じような悩みや課題を持っていることも多いということが分かりました。「他の地域でも同じような悩みを持っている」ということを伝えると「やっぱり私たちだけじゃないんだ」と何か安心して力を得るような反応をもらうことがあります。

やはり、支援の場同士がつながり、困難さや課題を共有できるようになっていくことが重要です。知恵や事例をつなぎ合わせることで前向きな解決の糸口を見出せることもあります。私自身も、研究というかたちで課題を乗り越える一助となるように試みているところです。

また、個別の問題はそのまま社会全体の問題にも関わってきます。社会では、不登校の子どもに必要な制度や仕組みが十分に整っていない現状があります。また、制度や仕組みがあってもバリア(条件や制約,手続き等)があり使うのが難しいこともあります。環境側の不具合によって、子どもが苦しい状況に置かれ、支援者が努力してもうまくいかないのです。社会全体でも、不登校の子どもを取り巻く環境を整えるために必要なことを問い続けていかなくてはならないと思います。

最後に、この記事を読んでいる受験生や大学生に一言お願いします。

江角先生:この研究の原体験には、大学時代に友達と教育自体や、受講していた授業について夜な夜な語りあったことがあります。鍋を囲んで箸でつつきながら、「学校でないと教育を受けさせる義務は果たせないのか?」など、いろいろな「当たり前」に疑問を持って、考えを深めていました。誰かと一緒に「語る」コミュニティはとても大切です。学芸大学を目指す高校生も、すでに学芸大学で学んでいる人も、ぜひ一緒に話しましょう!

「仕組みに対する憤りが私を奮い立たせるんです」と江角先生は静かに燃える眼差しで語ってくれました。本やネットにある情報、目に見える情報、私たちが「当たり前」として見過ごしているものの中にはさまざまなずれや「本当にそうなの?」と疑問を持つべきものもあります。それを人一倍察知し、真実を見つめようとする江角先生の使命感がこの不登校支援の場の研究の原動力となっているのではないかと感じました。

江角先生が学生時代に鍋をつつきながら語ったように、私も「本当にそうなの?」と思うものは誰かと一緒に語って、考えを深めていくことで新たな真実への気付きを得ていきたいと思いました。

江角先生も関わる「もくせい教室」の記事はこちら

取材・編集/小沢真奈、石川智治