せんせいのーと

道徳教育から子どもの心を育む~浅部先生インタビュー~

2026.02.12

東京学芸大学公式ウェブマガジン

東京学芸大学公式ウェブマガジンせんせいのーと

2025.11.17

「せんせいのーと」vol.32は、音楽・演劇講座 演劇分野の花家彩子先生です。

4歳の時、地域の文化会館で見た白雪姫の劇。そこから始まった演劇への関心は、やがて演劇教育へと移り変わっていきます。常に自身をつき動かすエネルギーでありつづけた演劇、演劇教育との長い旅路に迫ります。

花家 彩子

芸術・スポーツ科学系 音楽・演劇講座 演劇分野 准教授

埼玉県出身、ほとんど東京育ち。東京学芸大学連合学校教育学研究科修了(教育学)。常葉大学健康プロデュース学部講師を経て、2023年に東京学芸大学に着任。専門は演劇教育・演劇理論。演劇の教育的応用について書かれた実践記録の読解を主な研究作業としている。サイドワークとして絵本やデジタルゲームについても勉強中。

演劇を初めて見たのは4歳の時でした。舞台では大きな被り物をした人たちが踊ったり、歌ったりしている。今振り返ると、そこで感じたのは、公園の遊具のように「すでにそこにある何かで自分が楽しむ」のではなく、「目の前で自分を楽しませようとしてくれる何かが展開される」面白さだったと思います。

幼稚園や小学校時代には、お遊戯会でも目立つ役を率先してやっていました。中学校や高校では、脚本を書くような部活に入り、部活以外で映像を作ることもありました。その頃はなかなか自分が満足する作品に出会えなくて、「読みたい話も観たい映像も自分で作ってしまえばいい」と思って製作に励んでいました。

大学生の時に英語のミュージカルをするサークルに入り、演劇と本格的に向き合い始めました。私は衣装部だったので舞台には出ないのですが、「人に見せるものだから恥じないものにしないと」と自分なりに頑張っていました。劇にはたくさんお客さんが来てくれて、大きな拍手を浴びてとても嬉しかった。でも、同時に疑問にも思ったんです。「この拍手は本当に劇に対してのものなのか?」と。見に来るのは親、友だち、サークルの卒業生で、宝塚や劇団四季に比べたら規模も小さいし、英語で話しているから台詞が本当に伝わっているのかも分からない。お客さんは「私たちの劇」じゃなくて、「劇をやっている私たち」に感動しているんじゃないか?そんな「もやっと」した感情が湧きあがりました。ただ、当時は「もやっと」が何を示しているのか向き合う時間もなくて一度蓋をしました。

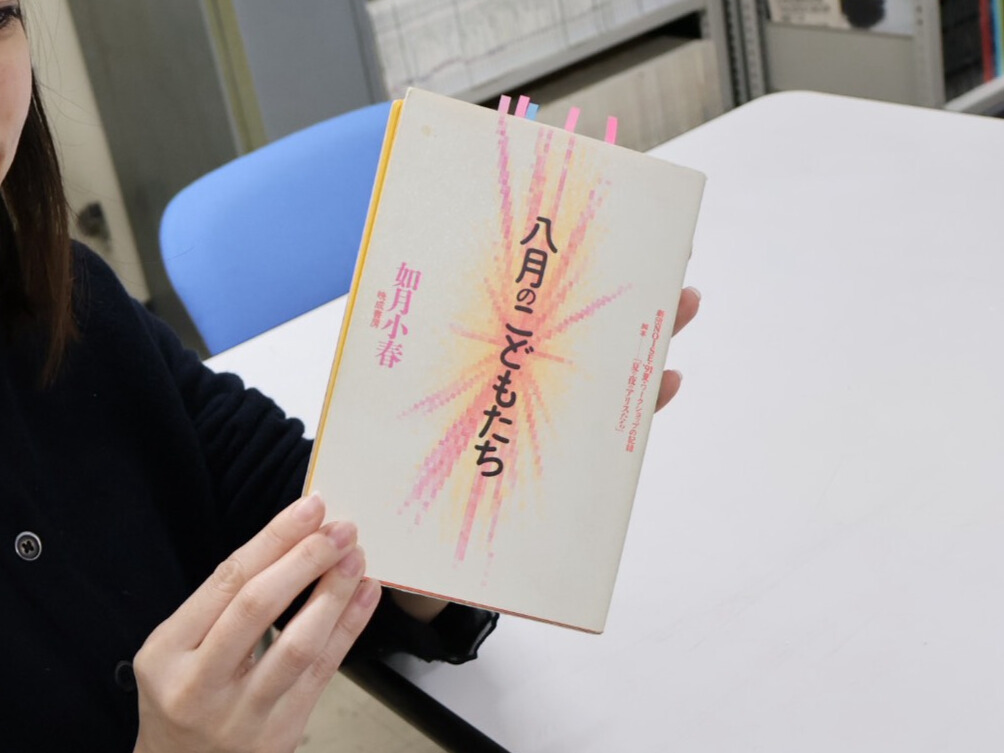

私にとって、ひとつの転換点となったことがあります。大学時代の終わりごろにある先生からもらった、如月小春の『八月のこどもたち』という本との出会いです。演出家かつ演劇教育の実践者である作者の如月小春が、中学生に演劇を指導した際の実践記録で、練習中の出来事や如月が感じたことがエッセイの形でまとめられています。そこには、如月が抱いた疑問や「許せない」と感じたことも書かれていました。演劇に対して「もやっと」した感情を抱いていた自分にとって重要な本であると感じながらも、どのように重要なのか当時はわかりませんでした。それでも、「この本と、いま感じているもやっとした感情と向き合わないとこのさき生きていけないな」というくらい大きくて「どしっと」したものを抱えることになりました。

如月小春 著『八月のこどもたち―劇団NOISE・91夏・ワークショップの記録』(晩成書房・1996年)

修士課程の時に、演劇を教えるプロジェクトに参加する機会がありました。そこで繰り広げられる演劇教育はうまくいっているように見えるけれど、なぜか違和感を覚えてしまう。「もやっと」したこの違和感は、如月が感じた「許せない」こととどう違うのだろう、ふと、そんな疑問を感じました。ただ、その時はまだ扱い方が分からなくて、本格的に研究を始めたのは博士課程に入ってからです。そこでは5年半向き合い続けることになりました。如月小春の研究を通して、演劇教育を行うにあたって大切なのは、こどもたちとの関わり方や演劇教育の方法を学ぶことではなく、自分の実践をなんとかして振り返っていくことであり、実践記録と対話しながら自分の実践を振り返る過程こそが、自分を成長させてくれるのだと思えるようになりました。

現在は、如月の実践記録の整理や、竹内敏晴という新劇の演出家の研究をしています。研究の対象が演劇や演劇教育そのものでなく、如月や竹内といった「個人」なのは、演劇はそれに関わる大勢の個人の集合として成り立つものである一方で、演劇の実践を経て得られる変化は個人によって異なるものだからです。ある演劇を思い浮かべてみてください。主人公の子がいれば村人B役の子もいるし、木の役の子もいれば照明担当の子もいて、一人ひとりが違う役割と経験をしています。みんなが同じ経験をしているわけではないのだから、違う楽しみ方や変化があっていい。だから、あくまで「個人」に着目して研究したいと思うのです。

その一方で、演劇教育としては、演劇を通じてコミュニケーション能力を伸ばす、問題解決力を育成するなど、全体で一律に能力を伸ばすことが期待されるのは、不自然だなと思ってしまいます。ただ、教育として演劇を取り入れるには何か子どもが身につけるべきことを提示しなければならず、そこが演劇と教育のすれ違う点であり、演劇教育の難しさとも言えます。

2025年7月実施 授業発表会「実習ガチャ☆SSR」

今は、大学生に向けた演劇教育の授業や一般の方向けの講演、ワークショップに出向いています。一つ具体例を挙げると、E類表現教育コースの学生を対象とした応用演劇の授業があり、観客参加型のフォーラムシアターの手法を取り入れています。これは、身近な社会問題をテーマにグループで演劇を創作し、グループ同士で演じ合って意見を出し合い、演じ直すというものです。授業を通して、学生全員に大きな変化がすぐ見えるというわけではありません。でも、自分と他者の思わぬギャップや、頑張ったのに上手くいかないもどかしさなどを経験する中で、自分が如月の本に出会った時のような「もやっと」や「どしっと」したものに出会ってくれていればいいなと期待しています。願わくば、この経験が何年後かに「あの時の経験があったから今の自分がいるんだ」と思える一つになっていてほしいなと思います。

演劇をした学生にフィードバックをする花家先生(一番左)

花家先生の言う「どしっと」したものとは何だろうか。先生を捉えて離さなかった「もやっと」したものは何なのだろう。先生の話を聞いた後、分かりそうで分からないたくさんの疑問が頭の中で渦巻いていました。それらの疑問に時間をかけて向き合うなかで、知りたいことがある時に、自分と向き合うことの必要性や対話できる仲間がいることの大切さに気づかされました。また、すぐには答えを見つけられない「もやっと」した疑問をもった時、どれだけ時間がかかっても追い続けていいのだ、少し遠回りをしてもまた戻ってきてもいいのだ、と感じ救われた気持ちになりました。

先生にとっての「どしっと」したものが一冊の本であったように、この記事がみなさんにとって意味のあるものでありますように。

取材・編集 / 勢籏由夏、小沢真奈、平野そら