edumotto+

小金井祭の魅力をたっぷりとご紹介!【プレイバック!小金井祭2024】

2025.10.24

東京学芸大学公式ウェブマガジン

東京学芸大学公式ウェブマガジンedumotto+

2025.07.18

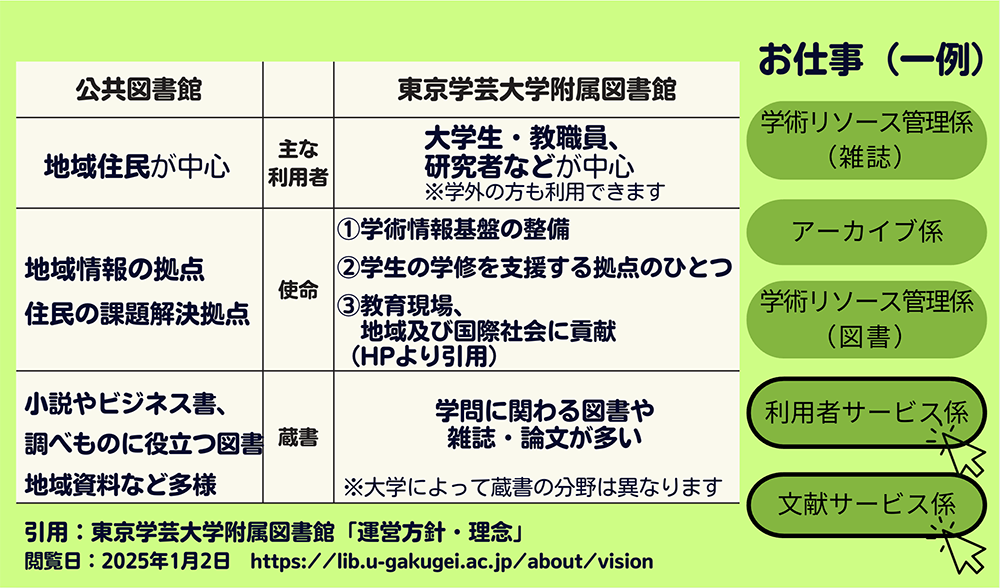

東京学芸大学附属図書館。学生の私たちが授業の調べ物をする時や論文を書く時に頼りにしている、知恵袋のような存在です。edumotto×附属図書館コラボ第2弾では、Oさんと筆者が図書館の司書の仕事を体験してきました。

第1弾の記事では「学術リソース管理係」と「アーカイブ係」を体験し、私たちが学術的な情報にアクセスできる環境がつくられるまでの過程を紹介しました。

今回は資料の提供にも関わる「利用者サービス係」と「文献サービス係」にせまりました。

利用者サービス係の多様なサービスを3つ紹介する。

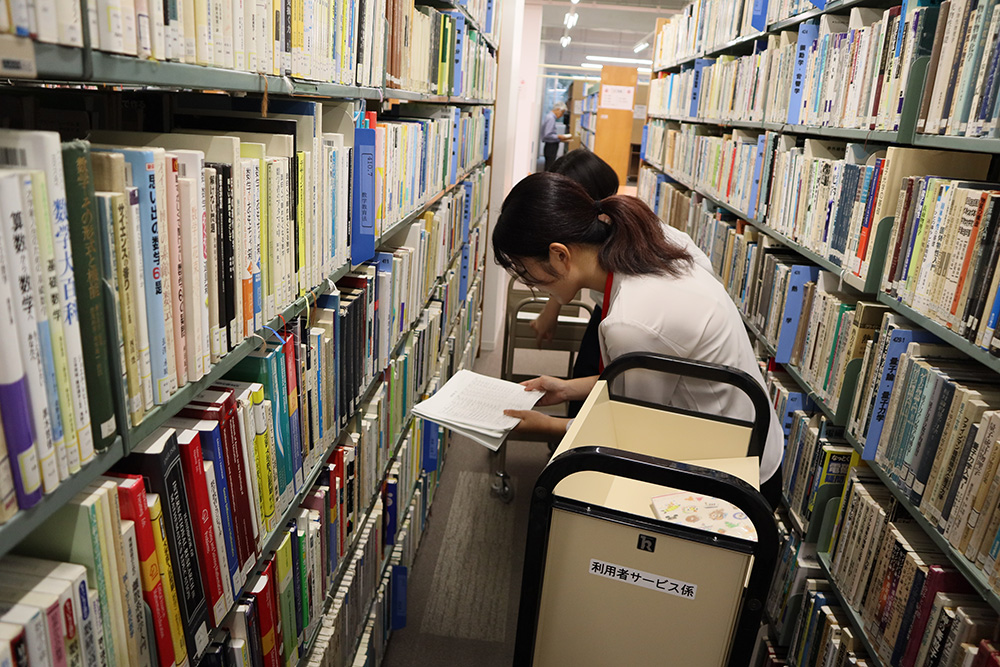

「貸出がしばらくない本を、今ある2階から地下の書庫に移動させます」。担当職員の方と2階に向かう。毎年新しく本が購入されるのに本棚から本があふれないのは、この作業があるからだ。

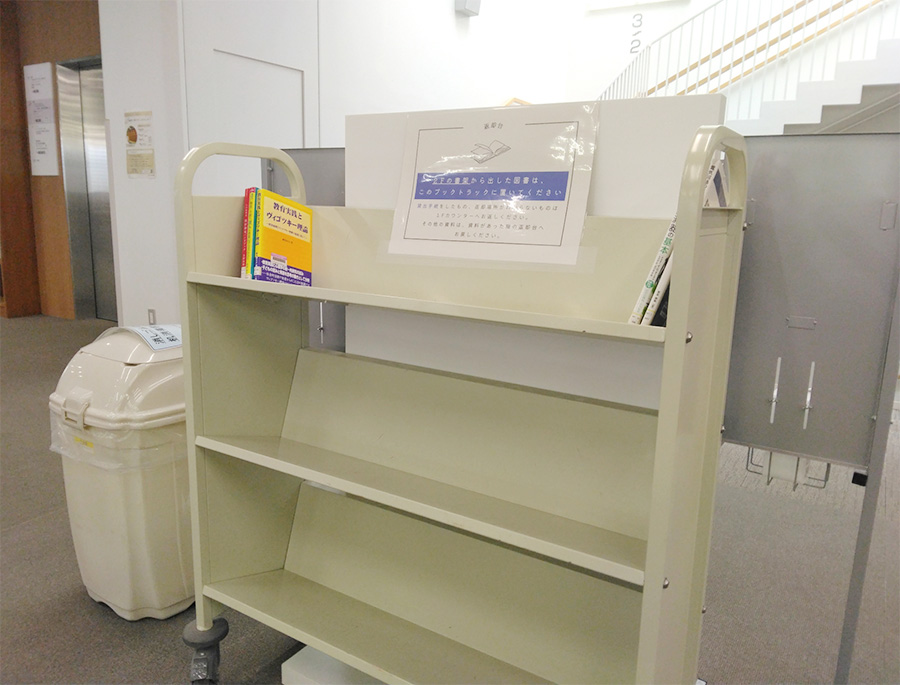

ところが、2階で対象の本を探していると、本来あるはずの棚に見つからず困ってしまった。これはかつて学生が本を取り出した後、別の棚に戻してしまった可能性がある。戻す棚が分からなくなった時は、各階のエレベーター近くに設置された返却コーナーのブックトラックへ。本はラベルの記号や番号の順番に並んでおり、適当に戻してしまうと借りたい人が探す時に行方不明になってしまうのだ。

職員が正規の棚に戻してくれる返却コーナーで、それぞれのフロア用に設置されている。

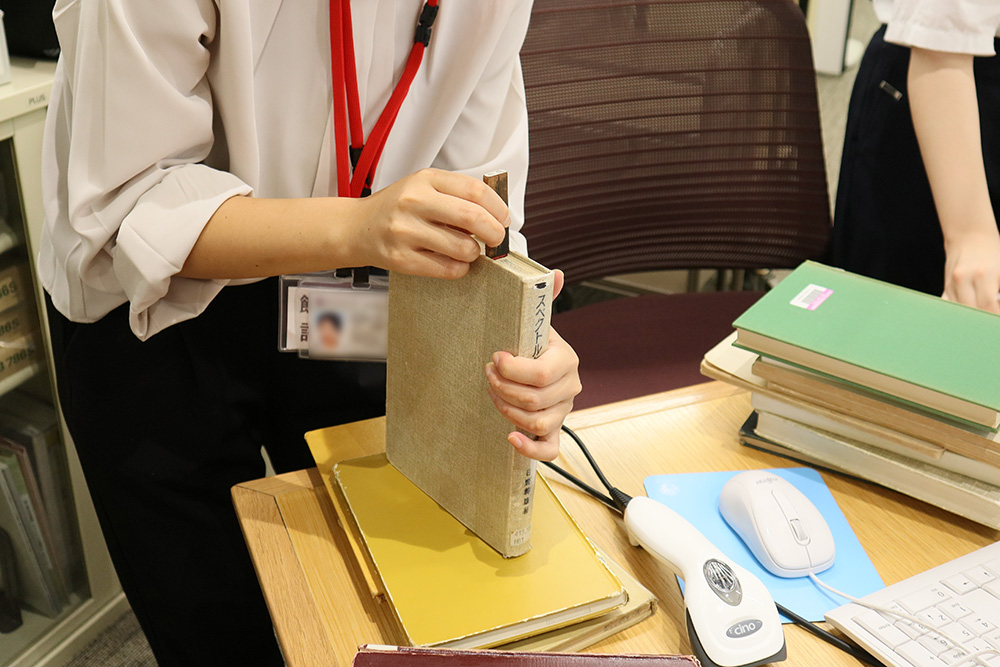

何とか見つかった古書をめくると、ふわりとインクの匂いが広がった。茶色に変わった紙に書かれた文字からは、学問の歴史を感じる。カウンターに戻ってきたら、この本がパソコン検索で「書庫」へ案内されるように登録を変更し、本には「書庫」の印を押した。本は私たちの知らないうちに、司書によって住処のお引越しをしていたのだ。

本の天と呼ばれる部分に押印することで、一目で書庫の蔵書だと分かるようにする。

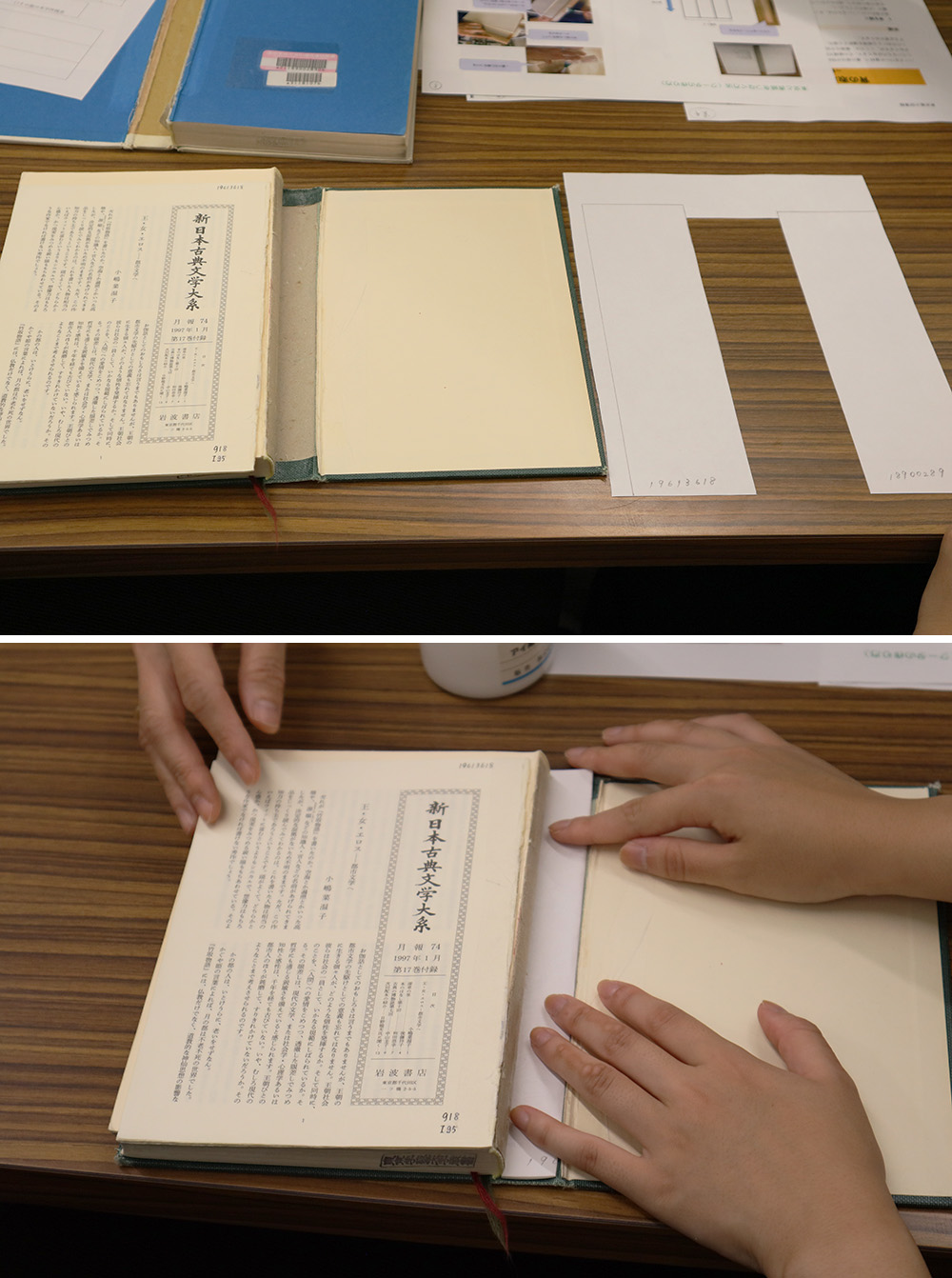

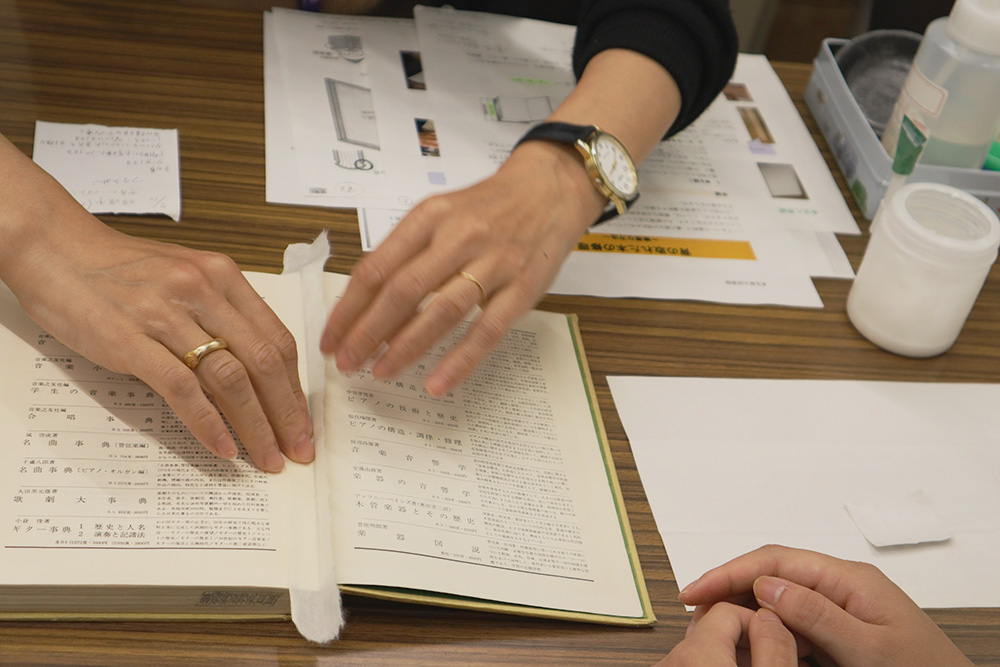

壊れた本を修理するのも大事な仕事だ。劣化で背表紙が外れてしまった「新日本古典文学大系」。担当の清水幸枝さんは丁寧に手際よく、「クータ」と呼ぶ細長い厚紙をつくり、それを背表紙と本体の背の間に貼って補強していった。市販のセロハンテープを使うとかえって劣化が早まってしまうため、本に近い素材を使うことが大切なのだ。

真ん中に貼っている厚紙が「クータ」

修理で使う糊や紙はその本の状態によって使い分けている。紙がしわにならないように慎重に貼るのは大変な作業であった。

しかしこうした本のお医者さんとしての業務が、知識を次世代の学生へつなげていくために大きな役割を持つのだ。

和紙を専用の糊で丁寧に貼り付けて割れたページを修復する。

レポートや論文作成で行き詰まってしまった時は、1階受付のレファレンスコーナーへ。

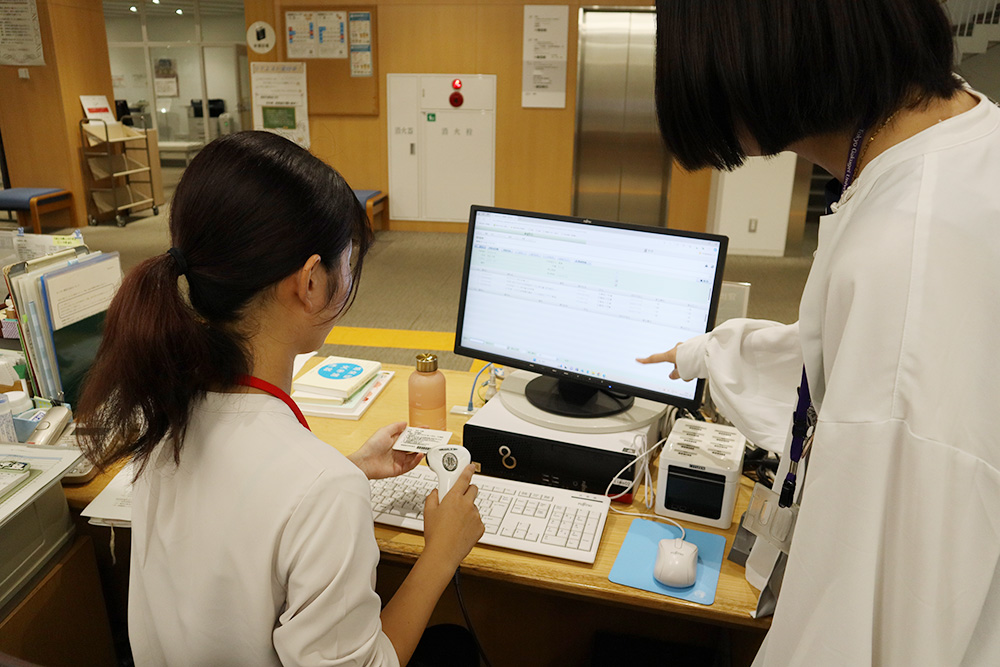

図書館内の蔵書数は52万冊に上り、お目当ての本を探し出すのは至難の業。本を探し出すのを手助けする業務、レファレンスサービスを担当の真家美咲さんと体験した。

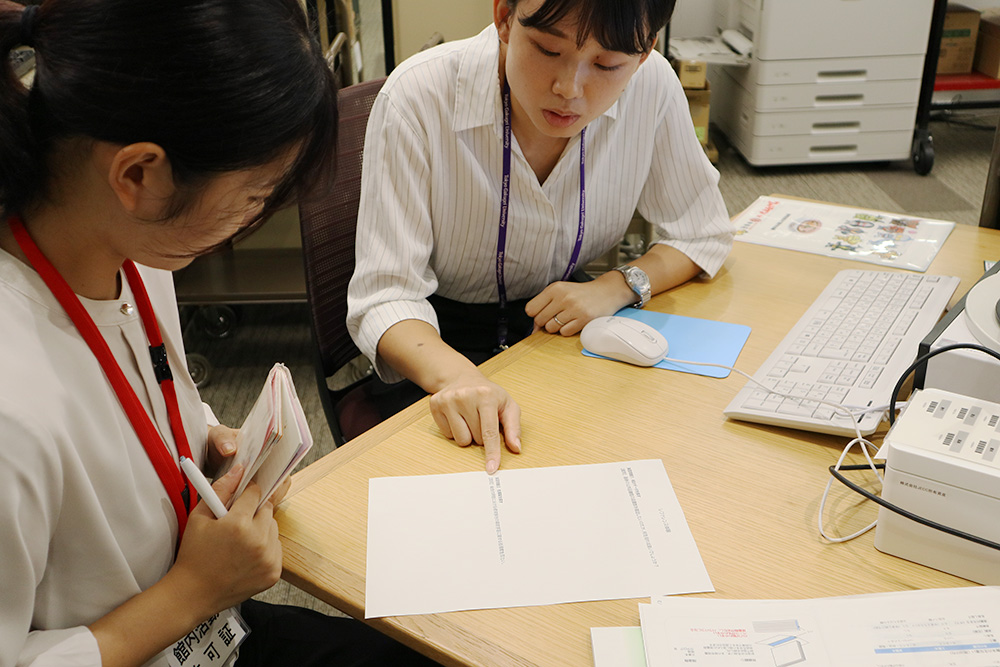

今回はレファレンス事例として、「総合的な学習の時間に、修学旅行の事前学習を企画する時の指導案を見たい」という相談が寄せられたとする。

大事なのは質問の背景や周辺状況を探ること。「フォーカスしたいのは修学旅行先の歴史?文化?それとも自然環境ですか?」と投げかけて、関係する領域を絞り込む。「歴史です。歴史的な建造物を学習させたい」という返事があったとしたら、その人がどの程度リサーチしているのかも確認しながら、求めている情報を探り当てていく。

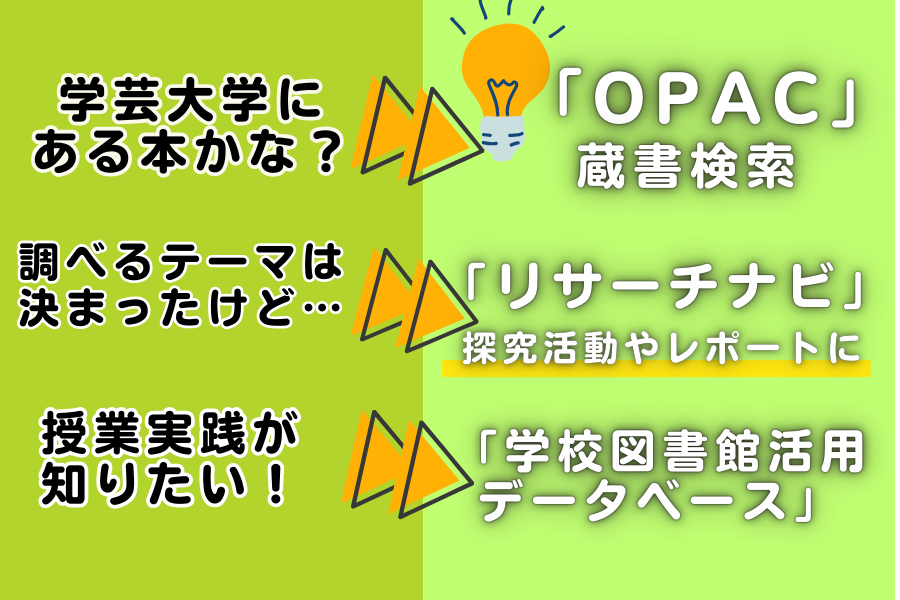

対話から利用者の要望が整理されたら、さまざまなツールを使って資料を絞っていく。学芸大学の「OPAC」や国立国会図書館の「リサーチ・ナビ」、学芸大学学校図書館運営専門委員会の「学校図書館活用データベース」を使って、資料の蔵書先を提案したり、時にはメールで返答したりする。上記のツールで得られた検索結果とにらめっこしていると、世の中の情報量に驚かされた。

司書は、利用者から寄せられる多くの相談に応える中で書籍を探し出すスキルをたくわえていく。それを利用者に伝えて図書館の活用術を高めてもらうことも、大事な仕事なのだという。真家さんは「司書の調べ方も参考にしてもらいつつ、図書館をもっと使いこなせるようになってもらえたら」と話した。

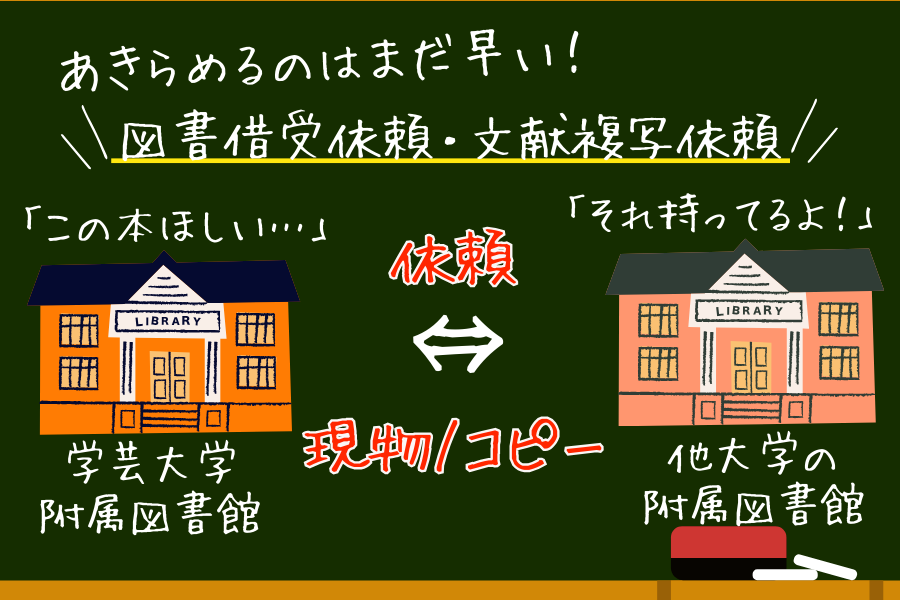

レファレンスサービスで紹介された本を検索した時に「一致する資料はありません」と表示されて、読むのを諦めてしまうことはないだろうか?こんな時に助けてくれるのが、文献サービス係が業務を担当する「図書借受依頼」「文献複写依頼」だ。

文献サービス係は他の大学図書館など、附属図書館に所蔵していない本の貸出やコピーのとりまとめをしている。取り寄せに他の図書館を経由するため、利用のハードルが高く感じるが、国内外の図書館との共同作業のおかげで必要な本が借りられたり、雑誌論文の複写物が届いたりする。利用者と情報がつながりやすくなったのは、文献サービス係とこの制度のおかげなのだ。皆さんのよりよい研究のために、ぜひ活用してほしい。

第1弾記事はこちらから。

館内ツアーの気分を味わいたい方はこちらの記事も。

執筆/居倉優菜

取材協力/東京学芸大学附属図書館

edumotto+

小金井祭の魅力をたっぷりとご紹介!【プレイバック!小金井祭2024】

2025.10.24

edumotto+

「教員という役を生きる」~松下隼司先生に学ぶ、演じる教員の仕事術~

2025.08.26

edumotto+

さくら教室(旧:名護こども食堂)の挑戦!「琉球黄金もち麺」開発プロジェクト

2025.07.25

edumotto+

「教員養成大学ならではの知識の宝箱」東京学芸大学附属図書館ガイド

2025.03.21

edumotto+

柔道家 角田夏実選手が語る「準備力」~栄光を掴みとるまでの挑戦と勇気

2025.02.17

edumotto+

知識を集めて未来へ。大学図書館の司書のお仕事って?

2025.01.30