Explayground Topics

幸福度世界1位のオランダの中高生とWell-being探究「幸せって何だろう?」

2024.12.11

東京学芸大学公式ウェブマガジン

東京学芸大学公式ウェブマガジンExplayground Topics

2024.10.11

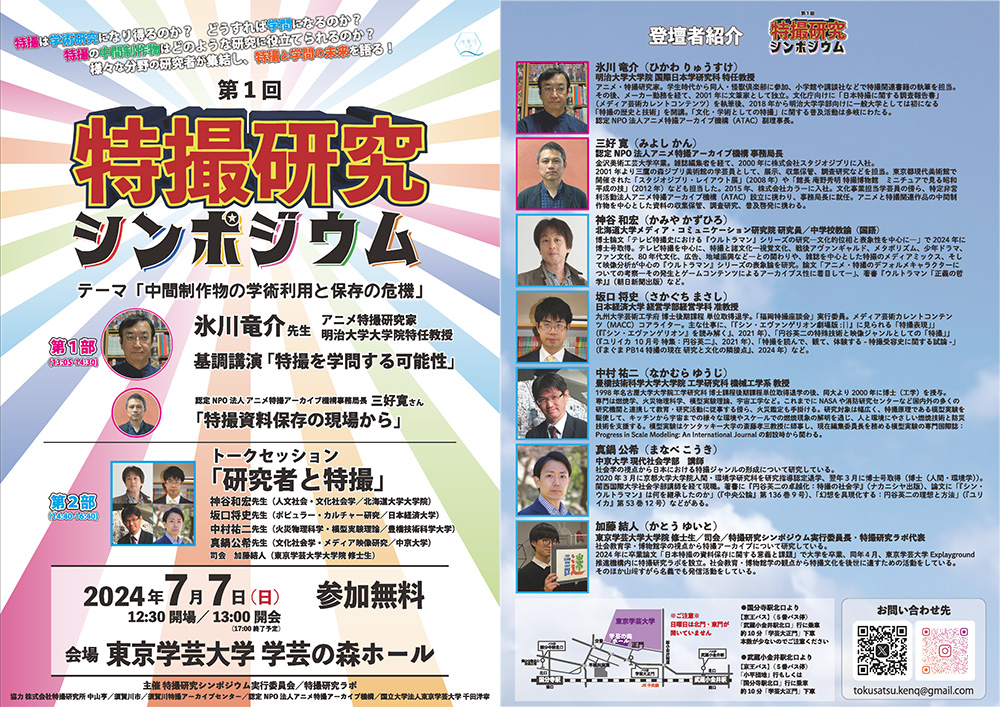

2024年7月7日、東京学芸大学で《第1回 特撮研究シンポジウム》が開催されました。主催は、2024年春に東京学芸大学explaygroundで設立された特撮研究ラボ。“特撮”といえば『ゴジラ』や『ウルトラマン』『仮面ライダー』といった作品が思い浮かびますが、そのシンポジウムってなに?どうして東京学芸大学で?取材していくと、特撮が学びにどうつながっていくのかが分かってきました…。『教育をもっと面白く』をポリシーにしているedumottoが、これを見逃すわけにはいかない!というわけで今回は、特撮研究から教育との関連を探ります。

「特撮」と聞くと映画の撮影技術をイメージしがちだが、それ以外にもさまざまな定義があることが分かってきた。登壇者の氷川竜介先生(明治大学大学院特任教授)は特撮の定義を3点挙げている。

氷川先生はいずれかを満たせば特撮と呼べるとする一方、特撮の定義には曖昧な部分もあり、今後の課題だとしている。

そもそも「特撮」を研究するとはどういうことだろうか?

シンポジウムの基調講演によると、特撮研究とは科学的な研究プロセスに基づいて、特撮の新たな側面や価値を明らかにしていくものとのこと。これまで、特撮をエンターテインメントのひとつとしか認識していなかったが、実は研究としてもさまざまな可能性が広がっているようだ。

研究の手立ては具体的にどんなものだろう。登壇者の神谷和宏先生(北海道大学メディア・コミュニケーション研究院 研究員/中学校教諭)によると、「特撮の製作には諸分野の知識や技術が密接にかかわっていて、いろいろな学問対象から研究できる」という。学芸大学で学べる領域でもある『物理学』や『社会学』などの観点から、特撮を研究対象としてとらえ直す研究があるというのだ。

また、神谷先生は中学校教諭として、特撮の教育的な可能性も見出している。

「たとえば、特撮がエンターテイメントとして成立するために、誰がどんなことを成し遂げているのか。背景美術は?脚本は?役者は?エンターテインメントとして成立させる仕組みを考える過程で、複眼的思考を養うことができるのではないか」

取材から、特撮の研究がさまざまな学問の視点から進んでいること、特撮と教育のつながりが見えてきた。

特撮研究ラボを立ち上げた加藤結人さん(教育学研究科修士課程1年)は現在、特撮アーカイブ(特撮作品を作るうえで生まれたミニチュア、絵コンテ、証言などの保存活動)を研究している。

特撮に関する書籍も交えながらシンポジウムを進行する加藤さん

特撮に関する書籍も交えながらシンポジウムを進行する加藤さん

加藤さんの特撮研究に対する想いはどのようなものか。

「今回のシンポジウムは特撮を学術的に研究する方々が一堂に会する、世界でもおそらく初めての試み。これにはCGの台頭によりアナログ特撮技術が失われ、特撮文化が途絶えてしまう危機的な背景がありました」

この背景を受け、昨今は『認定NPO法人アニメ特撮アーカイブ機構』の設立や、福島県の『須賀川特撮アーカイブセンター』の開館など、特撮の資料収集・保存の動きが進んでいる。それでもなお、研究者が少ないことが課題だという。

「そこで、ぼく自身が専攻する博物館学の視点から資料活用の可能性を広げたいと思い、シンポジウムを企画しました」

シンポジウムでは登壇者同士だけでなく参加者からも多数質問が出ており、多くの人が特撮の資料活用に真剣に向き合う様子が見られた。加藤さんの試みがこのような形で結実した。

すかがわ特撮塾の参加者たち(須賀川特撮アーカイブセンター提供)

すかがわ特撮塾の参加者たち(須賀川特撮アーカイブセンター提供)

研究の蓄積や資料の継承に留まらず、「教育」に展開していく動きがある。

加藤さんの取材で紹介された『須賀川特撮アーカイブセンター』では、市内の中高生を対象にした“すかがわ特撮塾”というワークショップを実施している。このワークショップでは、プロの特撮技術者や映画関係者とともに、1年かけてひとつの特撮映像作品を作る。作品の一部はYouTubeでも公開されている。

特撮塾には、どのような教育的側面があるのか。加藤さんは協働的体験が生まれていると考える。

ワークショップでは大人も子どもも一緒になって撮影に挑む様子がうかがえる(須賀川特撮アーカイブセンター提供)

ワークショップでは大人も子どもも一緒になって撮影に挑む様子がうかがえる(須賀川特撮アーカイブセンター提供)

「特撮は総合芸術のひとつといえます。着ぐるみを作ったり、演出を考えたり。子どもから関わる大人まで、発想を持ち寄って、役割分担して作り上げる。個で動くことの増えた今の時代において、こういった協働的活動は教育普及も目的とする博物館の観点から見ても、かなり面白い取り組みです」

特撮塾は学校も学年も違う、特撮に興味関心のある子どもたちが集まる。完成した映像は市の施設で公開され、日本中から来場者がやって来るという。加藤さんは制作物を多くの人に喜んでもらえるという成功体験から、参加者自身が成長を感じられると語る。

『すかがわ特撮塾』を長年取材され、シンポジウムの登壇者でもある坂口将史先生(日本経済大学 経営学部経営学科 准教授)も、教育的側面を指摘している。

「ワークショップがまちの魅力を再発見するきっかけになっています。『須賀川市の街並みを再現するミニチュアセットの飾りこみ』では、再現のために、これまで漫然と見ていた自分のまちに改めて目を向けるようになります。これは特撮を通じた学びの強みといえるのではないでしょうか」

活動を通じて、子どもたちはさまざまな大人や、これまで関わることのなかった異学年・異なるコミュニティの仲間と出会い、協働する機会を得る。また、特撮が媒介となって、まちへの愛着を深めることができている。ここで得られる刺激や発見は、他では味わうことのできない学びといえそうだ。

加藤さんはシンポジウムによって、学術的な議論が深まったと考えている。

「この機会が、これから特撮を研究する方々や、特撮をアーカイブしようとしている方々にとって、わずかにでも道筋を照らす光になったらと思います。特撮は研究者にとって鉱脈と見紛うほど、まだ手つかずで、研究し甲斐のある領域です。みなさんの研究分野や教育の現場でも、特撮という視点を取り入れてみてはいかがでしょうか」

特撮研究が進むことで、すかがわ特撮塾のような教育的な意義を持った場所や事業が生まれている。教育への活用は特撮研究の原動力の一つであり、シンポジウムなどを企画し特撮研究を広める意義にもなっているのではないかと感じた。

シンポジウムに参加する前は「特撮なんて学術研究の対象になるの?」と疑問を持っていました。しかし「学び」を広い観点で考える学芸大学の学生として、特撮に含まれる物理学や美術などの学術的観点や、参加者同士のコミュニケーションやまちの理解など、教育的な副次的効果をもたらしているすかがわ特撮塾の活動は聞いていて興味深く感じました。

「教育をもっと面白く」をモットーとするedumottoとして、こういった新たな学びの視点や価値をどんどん引き出していきたいと考えました。

取材・執筆/居倉優菜、平野そら、加藤結人

取材協力/特撮研究シンポジウム実行委員会、Explayground推進機構「特撮研究ラボ」

写真提供/須賀川特撮アーカイブセンター

Explayground Topics

幸福度世界1位のオランダの中高生とWell-being探究「幸せって何だろう?」

2024.12.11

Explayground Topics

人種や宗教、年齢、性別を越えて多種多様な人たちと「未来」への対話

2024.12.11

Explayground Topics

Open the door 「はじめまして」 扉の向こうに広がる世界

2024.12.11

Explayground Topics

Library of the Year 2023優秀賞受賞【Möbius Open Library Report】

2023.12.28

Explayground Topics

日本発の授業研究を世界に!海外の先生方にインタビューしてみました

2023.09.21

Explayground Topics

日本発の授業研究を世界に!「学び続ける教師」を支える日本の文化とは?

2023.09.21