edumotto+

小金井祭の魅力をたっぷりとご紹介!【プレイバック!小金井祭2024】

2025.10.24

東京学芸大学公式ウェブマガジン

東京学芸大学公式ウェブマガジンedumotto+

2025.08.26

教員不足が深刻な課題となる昨今。授業準備に学級運営、さらには保護者とのコミュニケーションや同僚との付き合いまで……多岐にわたる先生としての業務に気疲れをしてしまう教員も少なくありません。そうした状況の中で、教員として無理をせずに働き続けるためには、どのような工夫や考え方が必要なのでしょうか。今回は、小学校教員として勤務して23年目となった松下隼司先生から「教員がしんどくならない働き方」について伺いました。

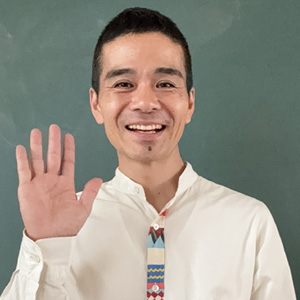

松下隼司(まつした じゅんじ)

大阪市立豊崎小学校教諭

奈良教育大学卒業。関西の小劇団で10年間演劇活動を続けながら、2003年度より大阪市の公立小学校教員として勤務。著書に、絵本『せんせいって』、『ぼく、わたしのトリセツ』、教育書『教師のしくじり大全』など。この夏には、教員の働き方にフォーカスした新書、『しんどい先生のための「演じる」仕事術』(かもがわ出版)を上梓した。

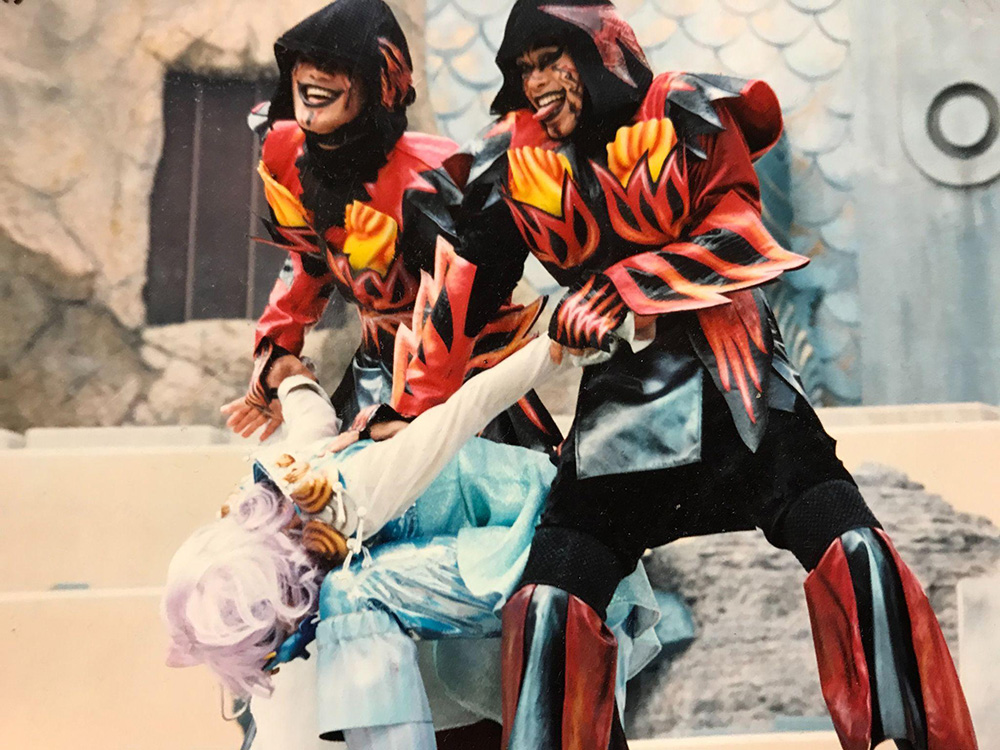

右が松下先生。三重県の伊勢志摩スペイン村で、アトラクションショーに出演していたころ。

松下先生は大学1年生のとき大学生活が緩やかで物足りないと感じ、関西の小劇場に入団しました。大学を卒業し、劇団の活動も続けながら教員として働き始めたころは、学級経営や子どもたちとの関わりといった教員の仕事に惹かれる一方で同僚との関係に苦戦しました。

「怖い同僚がいた。仲間外れはいけないと子どもたちに教えながら、職員室では大人同士の悪口や仲間外れが当たり前にあるんです。職員室に戻るのはできるだけ退勤間際にしていました」。そんな日々を送るなかで、出勤前から気持ちが沈むこともあったそうです。

劇団を辞めて本格的に学級経営に向き合い始めたのは29歳のころ。松下先生はこのことについて「自分はスタートが遅かったです。もっと早く子どもたちと関わるおもしろさに気づけばよかった」と語ります。演劇に熱を注いだことによって周りから遅れを取ったことを後悔したのです。しかしその演劇が、教員として働くうえで感じる「しんどさ」とうまくつき合う方法を編み出すことになります。

「舞台袖から舞台に出た瞬間に、内向的な自分でも、演じないといけない、変わらないといけないという、演者としての経験が生きました。一歩職員室に入ったときに、舞台に立つような感覚で同僚にあいさつができるようになったんです」

また、服装でも気持ちの切り替えを意識していたそうです。「スーツを衣装だと考えるんです。朝、家を出る前にスーツに着替えたら仕事モードに気持ちが切り替わってしんどいと思わなくなりました」

これらの工夫の積み重ねが、「演じる」ことによる切り替え術につながっていきました。

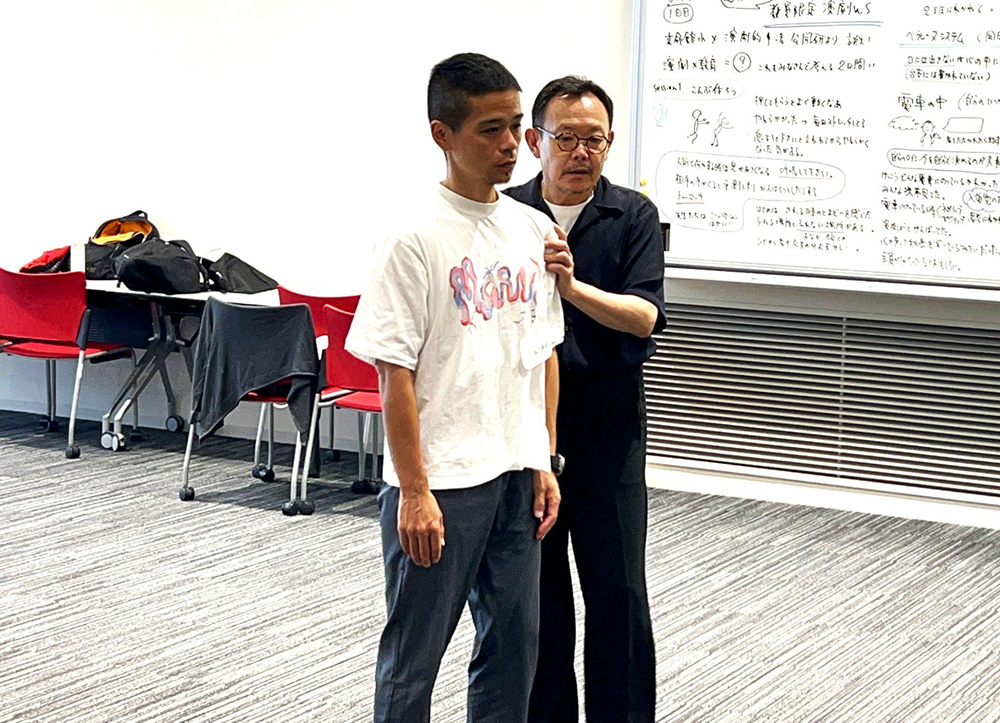

昨年から演劇活動を再開し、俳優の近藤芳正さん率いるコンチャン劇団に参加。「演劇×教育」をテーマにした劇団で、演劇的手法をどう授業などの教育活動に生かせるか探求しているという。(左が松下先生、右が近藤芳正さん)

現在「演じる」という切り替え術で、教員のしんどさを乗り越える方法を編み出した松下先生。しかし、そこに至るまでには「演じる」ことならではの葛藤があり、試行錯誤の連続だったといいます。

教員になりたてのころ、憧れていたある先生を真似しようとしたことがありました。その先生は、いつも冷静でめったに声を荒げないタイプ。一方の松下先生は、生徒に感情的に怒りをぶつけてしまうことが多かったそうです。真逆の性格を持つ先生を演じようとすればするほど、自分とのギャップに苦しくなっていきました。

「憧れの先生の真似をして、いけないことをした生徒に厳しく叱らないようにしたんです。そうしたら逆に生徒たちに不信感を与えてしまいました」

違和感や失敗が重なり、自分がその先生の真似をするくらいなら、子どもたちは最初からその先生に教わった方が幸せなのではないかとネガティブな感情が生まれました。

そこから松下先生は「本来の自分」と「理想の教師像」との間にある溝をきちんと理解することが大切だと気づき、自分のやり方を見直しはじめます。そして現在大切にしているのが「自分の特性を理解したうえで、それに合ったキャラクターを演じる」こと。実在の誰かを真似しようとすると、どうしても無理が出る。しかし、架空のキャラクターであれば、自分に合わせて振る舞いを工夫できる。無理に別人になるのではなく、自分を生かす演じ方を見つけること。それが、松下先生にとって「教員としてのしんどさ」と向き合う支えになっているのです。

松下先生は、教員を目指す人へ向けて次のように話してくれました。

「いわゆる、明るくてよくしゃべるような『教員に向いている人』は確かにいます。しかし、そのような先生だとまぶしすぎると感じる子どももいる。聞き役に徹し、気持ちに寄り添ってくれるような先生がいたら、安心できる子どもはたくさんいるのではないでしょうか」

教員の多様性は子どもたちにいい影響を与えることができる。だからこそ、自分の個性や特性を否定せず、自分が子どもたちに何をしてあげられるかを考えることが大切だという思いが伝わってきました。現在教員になることに不安を抱いている人や、自分は教員に向いていないのではないかと思っている人もいるかもしれません。しかし、松下先生のように働き方の工夫を見出すことによって、教員ならではのしんどさに直面しても気持ちをうまく切り替え、自分なりの教員像を形づくっていくことができるのではないでしょうか。

松下先生は私たち学生でも実践しやすい切り替え方法として「ご褒美を設定すること」を教えてくれました。

「僕は苦手としている研究授業の日程が決まったら、当日に着る服をまず考えます。そうすることでその日の自分を想像して楽しい気持ちになることができるんです。なにか嫌なことがあるときにはご褒美を決めるのもいい。新しい服を買ってみるとか、終わったらおいしいものを食べようとか。ひとつ楽しみなことを決めておくと前向きになれるんじゃないかな」

ぜひみなさんも自分に合った切り替え方法を見つけてみませんか?

松下先生の言葉から、「先生らしさ」は一つではないと気づかされました。自分は先生に向いている・向いていないと決めつけるのではなく、自分の強みを生かしながら自分にしかできない生徒への関わり方を考え続ける姿勢を大切にしようと思います。また、教員になった際の自分を守る第一歩として、自分に合った切り替えの工夫を見つけていきたいです。(河野)

人づきあいが苦手な分、表現が得意になったという松下先生。人間関係が苦手だから教員に向いていないと悲観的になるのではなく、表現をすることで自分の強みを生かそうとしている姿が印象的でした。自分にしかない特性を理解し、それを仕事に生かす方法を探す。このことが教員、および教員を目指す私たち学生にとって大切だと感じました。(内山)

取材・編集/河野百華、内山詩園

edumotto+

小金井祭の魅力をたっぷりとご紹介!【プレイバック!小金井祭2024】

2025.10.24

edumotto+

さくら教室(旧:名護こども食堂)の挑戦!「琉球黄金もち麺」開発プロジェクト

2025.07.25

edumotto+

大学図書館の司書のお仕事って?〜ひとと資料がつながる拠点 edumottoメンバーが体験!~

2025.07.18

edumotto+

「教員養成大学ならではの知識の宝箱」東京学芸大学附属図書館ガイド

2025.03.21

edumotto+

柔道家 角田夏実選手が語る「準備力」~栄光を掴みとるまでの挑戦と勇気

2025.02.17

edumotto+

知識を集めて未来へ。大学図書館の司書のお仕事って?

2025.01.30